#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场,未经作者许可,禁止转载#

“对吉利德而言,这是一次‘背水一战’,不仅是药物专利之争,更是商业模式和市场空间的捍卫。”

UPC时代涉华专利对决:吉利德-军科院诉讼背后的专利生效路径与战略抉择

关键词:UPC动态|吉利德(Gilead)|军事医学科学院(AMMS)|抗病毒药物专利|撤销诉讼|UP生效模式风险|跨国诉讼策略

案件背景

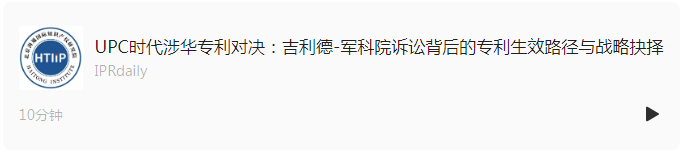

2025年6月,美国生物技术公司吉利德(Gilead Sciences, Inc.)针对中国军事医学科学院(军科院)提起了一场聚焦抗病毒药物的专利撤销诉讼。这起案件在UPC米兰中央分庭立案(案号 ACT-29152/2025),并同步伴随EPO异议程序,成为近年来医药领域颇具代表性的跨境专利争议。

涉案专利为EP 3 854 403,涉及“取代氨基丙酸酯化合物在治疗SARS-CoV-2感染中的用途”,主要功能是作为SARS-CoV-2抑制剂,抑制病毒在细胞中的复制并降低病毒核酸负载,适用于多种严重呼吸道疾病。

该专利于2025年6月18日在欧洲正式授权。就在同一天,吉利德立即向UPC米兰中央分庭提起了撤销诉讼,并同步在欧洲专利局(EPO)提出异议。吉利德一日内的双重动作,凸显了该专利对其核心药物瑞德西韦(Remdesivir,商品名 Veklury)在欧洲市场销售的重大影响。

需要注意的是,虽然专利权人当时尚未提出Unitary Patent(UP)生效请求,但UPC对处于UP生效请求期限窗口内的专利已具有前置管辖权,因此吉利德可以在授权当日直接提起撤销诉讼。如果专利权人后续请求UP生效,该专利即自动纳入UPC管辖,本案亦将继续在UPC审理。其后,在2025年7月17日,军科院作为专利权人正式请求该专利按UP模式在UPC成员国范围内生效,从而确认了UPC的管辖地位。本案直接关系到吉利德新冠治疗产品的欧洲市场份额,该药物自2020年获批以来已为公司贡献数十亿美元收入。

值得注意的是,这起案件并非孤立事件,而是发生在UPC案件量快速增长的制度背景下。自2023年6月正式运行以来,UPC的受案量持续攀升,尤其在医药和生命科学领域呈现出上升趋势。医药专利的撤销诉讼,正在逐渐成为UPC初期案件中的重要组成部分。

涉案专利情况

与一般化合物专利不同,EP 3 854 403的保护范围不仅限于单一分子,而是覆盖与瑞德西韦具有相似药理作用的化合物。这种广谱式的权利要求,使其对吉利德的核心产品形成直接威胁。

值得注意的是,尽管吉利德已在EPO提起异议,但过往案例(如Amgen抗PCSK9抗体案)已显示,UPC的审理路径并不必然跟随EPO。即便欧洲专利局维持专利有效,UPC仍可能因缺乏创造性等理由将其撤销。

这也意味着军科院的专利并非稳固无虞,而UPC的独立性为吉利德提供了新的突破口。

涉案专利对吉利德的影响

从技术层面看,涉案专利覆盖范围与瑞德西韦高度重合,若专利维持有效,瑞德西韦在欧洲的临床应用均可能构成侵权。

在商业层面,这意味着吉利德在欧洲市场的销售需取得军科院许可并支付许可费,否则可能面临侵权诉讼或禁令风险。更进一步,本案也将检验UPC如何平衡医药公共卫生与跨国药企商业利益:若军科院专利获得维持,吉利德不仅需要面对欧洲市场谈判,还可能在其他司法辖区(如英国或美国)遭遇更强的对手谈判压力。

对吉利德而言,这是一次“背水一战”,不仅是药物专利之争,更是商业模式和市场空间的捍卫。

案件进展

涉案专利于2025年6月18日在欧洲正式授权。就在同一天,吉利德立即向UPC米兰中央分庭提起了撤销诉讼,并同步在EPO发起异议。同时,吉利德还在英国高等法院对军科院提起相关诉讼(案号HP-2025-000033),但具体涉案专利尚未公开。

这一多国并行的诉讼策略,折射出UPC时代跨国医药企业应对争议的常态。对于选择Unitary Patent(UP)模式生效的专利,其在成员国范围内的效力问题可以通过UPC集中解决;但在英国、西班牙等非UPC成员国,如果专利在当地单独生效,则必须依靠各国法院独立处理。正因如此,企业往往同时布局UPC程序与本国诉讼,在集中与分散之间形成互补,从而实现对欧洲主要市场的全面覆盖,并在多线诉讼中增加对手的压力。吉利德的“组合拳”显示,在UPC体系下,跨国企业不会押注单一战场,而是通过多线布局来制造最大压力。

启示与建议

UPC已成国际医药诉讼新枢纽

短短两年时间,UPC的案件量已逼近千件,系统运行的速度远超外界预期。更值得注意的是,英语已取代德语成为主导语言,占比达到55%,这凸显了UPC的快速国际化,也让跨国药企在这一平台上更容易找到统一的诉讼语言与规则。

根据UPC 最新统计,截至2025年5月底,一审法院已累计受理883起案件,其中包括320起侵权诉讼和369起撤销诉讼。仅今年上半年就新增311起案件,总量达到946件,距离1,000件仅一步之遥。这一增长趋势显示,UPC正在成为跨国企业进行专利攻防的核心平台,其中医药领域的撤销诉讼尤为突出。对于跨国药企而言,这既提供了集中挑战专利的渠道,也意味着必须正视更高频率、更系统性的攻防压力。

科研专利防御价值凸显

科研专利早已不再是单纯的技术文件,而是科研竞争力的硬通货。对军科院这样的国防科研机构而言,一旦在UPC丧失关键专利,不只是个别成果受挫,更可能影响整体科研实力在国际舞台上的形象与话语权。在专利稳定性之外,企业还需要权衡诉讼路径与风险控制方式。

多元策略与和解考量

UPC的实践正在证明,并非所有案件都要打到“见分晓”。越来越多的争议在庭外和解中落幕,反而成为企业主动管理风险的常态选项。对跨国药企来说,正面应诉和提起异议固然重要,但把和解机制纳入战略考量,同样能在不确定的环境中赢得主动。

UP生效模式下的双重挑战

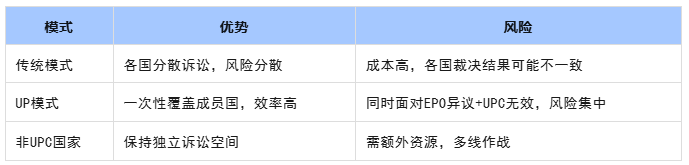

选择UP模式生效常被视为节省时间与成本的方案,但它同样伴随着更复杂的挑战。与传统模式相比(专利生效后只能在EPO异议期内集中提出异议,过后需在各国逐一提起无效程序),UP模式意味着专利权人要同时面对EPO异议与UPC无效诉讼 的双重考验。这种并行风险往往让核心专利的稳定性承受更大压力。因此,企业在决定是否走UP路径时,必须提前进行“筛选”,将真正经得起挑战的专利纳入UP体系,而把风险较高的专利留在传统路径,以免在短时间内失去整个防御屏障。

换句话说,UP模式是一把双刃剑:既提供集中保护的便利,也放大了被集中攻击的风险。

非UPC成员国的特殊风险

UPC的管辖权存在天然边界。对于英国、西班牙、波兰等未加入UPC体系的成员国,如果欧洲专利在当地选择单独生效,那么其效力与侵权争议只能依赖本国法院独立审理。换言之,UPC再强大,也无法取代这些国家的司法路径。

因此,在专利组合布局时,企业必须同时考虑两条路线:一方面利用UPC的集中诉讼机制提升效率与覆盖面,另一方面也要为非成员国的分散诉讼预留资源与策略。这种“集中+分散”的双轨布局,已经成为跨国企业在欧洲不可回避的现实。

对中资科研机构的特别提醒

对于中国科研机构而言,UPC既是挑战,也是试金石。像军科院这样的单位,如果贸然选择UP生效,而专利同时遭遇EPO异议和UPC无效并行挑战,就可能在短期内失去市场壁垒。这不仅会削弱科研成果的国际影响力,还会让后续的市场开发和许可谈判陷入被动。因此,中资科研机构在进入欧洲时,不应只关注授权本身,更要未雨绸缪,为专利的生效路径和抗风险能力提前做战略设计。

参考

– UPC公共数据库及相关公开资料

关于北京海通国际知识产权研究院

北京海通国际知识产权研究院是一家经北京市知识产权局批准设立并主管的国际知识产权研究机构,由北京市民政局正式登记注册,主要致力于国际知识产权法律问题研究与咨询、海外知识产权风险防范和纠纷应对研究、案件分析与论证、国际学术会议、组织培训与国际交流,尤其是中国企业“出海”和“一带一路”中的国际知识产权保护。研究院由一批中国知识产权、法律和司法界知名专家和有志之士共同发起和筹建。

(原标题:UPC时代涉华专利对决:吉利德-军科院诉讼背后的专利生效路径与战略抉择)

栏目支持,共建合作伙伴持续招募

来源:北京海通国际知识产权研究院

编辑:IPRdaily辛夷 校对:IPRdaily纵横君

注:原文链接:UPC时代涉华专利对决:吉利德-军科院诉讼背后的专利生效路径与战略抉择(点击标题查看原文)

「关于IPRdaily」

IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商,致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人,还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户(国内70余万+海外近30万),2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

(英文官网:iprdaily.com 中文官网:iprdaily.cn)

本文来自北京海通国际知识产权研究院并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn”

共发表文章

1206篇

共发表文章

1206篇- 我也说两句

- 还可以输入140个字