#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场,未经作者许可,禁止转载#

“针对预审过程中存在的问题,笔者结合当前专利预审申请的处理实务,对软通类案件在实际撰写及预审审查过程中可能存在的问题进行分析总结。”

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:涂年影 深圳精英知识产权集团

为了对高价值专利进行有效保护并加快专利授权,目前可以通过预审途径推进专利快速审查;若专利案件符合所在地区知识产权保护中心所规定的技术领域要求,则依托快速预审途径进行审查可大幅缩短审查期限,由常规发明专利审查的3年期限缩短至5个月左右。

然而目前的预审体系下对于软件通信类案件的审查普遍较为严格;涉及到具体实务,在针对软件通信类专利提交快速预审这一前置审查过程中,目前代理机构及创新主体均面临诸多问题。由于专利撰写质量不高、专利技术内容描述不完善等,导致专利预审不通过的情况时有发生。例如,审查员认为技术方案的应用效果存疑,或者质疑技术实现过程不清楚,进而要求创新主体提供研发证明资料、演示软件运行过程并进行讲解,延缓了快速预审请求通过的进度。甚至审查员还可能会质疑说明书中未解释选择相应实施步骤的原因,实现过程推导不清楚、实现原理无法解释,涉嫌为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理的情况,从而影响专利通过快速预审请求的成功率。

在专利预审过程中遇到的上述问题不仅会导致企业需要耗费大量精力收集整理相关资料以证明研发过程,更有甚者会导致专利的快速预审请求无法通过;创新主体无奈只能通过耗时更长的常规发明专利审查途径进行提交,大幅提高了相关专利的审查时长。

针对上述预审过程中存在的问题,笔者结合当前专利预审申请的处理实务,对软通类案件在实际撰写及预审审查过程中可能存在的问题进行分析总结;针对不同类型的问题提出了相应的应对策略,合理运用这些应对策略不仅能够进一步提高专利质量,还能够避免将存在缺陷的专利提交预审申请。

问题一、技术问题的描述过于模糊

部分专利代理师在撰写专利案件过程中,忽略了技术问题的重要性,在描述技术问题时,使用了不够清楚的语句;诸如“现有技术中智能模型的训练质量不高”这一表述方式,看似是针对“机器学习”过程中模型训练质量不高的这一实际技术问题。但细致分析会发现这一表述方式较为模糊,仿佛是一座“空中楼阁”;模型训练是用在何处?训练质量如何进行客观量化?审查员无法准确理解该技术问题与实际应用场景中如何关联,进而质疑方案提出的技术问题无法得到有效解决。

✔ 应对策略:将相应技术问题带入具体应用场景中进行描述,如上述表述内容可修改为“因对图像编码的智能模型进行训练的质量不高,导致所得到的智能模型可靠性不高”,则能够体现训练得到的智能模型是应用于“图像编码”这一实际处理场景,且智能模型的训练质量最终会影响该智能模型在应用过程中的可靠性,也即可以通过智能模型进行实际应用的可靠性体现模型的训练质量。通过对技术问题的描述进行扩展延伸,可避免因技术问题的描述过于模糊而影响了审查员的准确理解。

问题二、应用场景的描述不够具体

预审案件的审查过程中针对技术背景的描述也需要格外注意,部分专利代理师针对应用场景的描述不够具体,审查员无法准确理解技术方案在相应场景下如何发挥作用以及如何解决实际问题,进而认为本申请说明书没有对发明在具体应用场景下的实现过程做出清楚、完整的说明。

✔ 应对策略:针对应用场景的描述,一定要注重技术方案在应用场景中的“可实施性”。需要注意技术方案所解决技术问题依赖的前置条件,前置条件通常为执行方法步骤的当前设备内部的硬件连接关系,或者执行方法步骤的当前设备与外部设备的交互关系。这些前置条件则作为应用场景的描述内容,必须在对具体实施方案描述之前得到详细描述。只有对技术方案实施过程所必须的应用场景进行准确、全面的描述,才能够将后续的具体实施方案带入至相应应用场景中进行具体实施,并在该应用场景下解决本方案提出的相应技术问题。审查员了解具体描述的应用场景后,将具体实施方案带入该应用场景进行理解,即可避免审查员提出相应质疑。

问题三、技术内容的描述缺乏原理解释

部分代理人在处理案件过程中,针对实施方法步骤进行了准确、详细的描述,即认为方法实施过程的描述清楚。然而针对预审案件,实务中可能被质疑方案技术内容的技术路线选择的原因不清楚。虽然方法中单个步骤的描述确实是清楚的,但技术方案中只讲了“可以这样做”,但没有讲清楚“为什么要这样做”、“这样做是基于什么原理”。审查员认为,步骤执行的原理不清楚,且上一步骤与下一步骤之间衔接的目的不清楚;因原理、目的不清楚导致技术路线选择的原因被质疑,进而在预审审查中被认为技术方案不符合预审要求。

✔ 应对策略:对方案技术路线选择的原因进行解释,可针对性地添加原理性解释;不但要讲清楚“可以这样做”,还需要讲清楚“为什么要这样做”、“这样做是基于什么原理”。则添加相应的原理性解释后,可以让审查员了解到技术路线选择的底层原理,方案对于技术路线的选择显得更加合理,方案内容的逻辑也更加自洽。

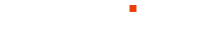

例如,笔者在处理一个预审案件过程中,需要在应用层构建一个“虚拟麦克风”,通过虚拟麦克风采集得到影像语音并转发至“上层应用”进行语音处理,其语音处理过程如下图所示。

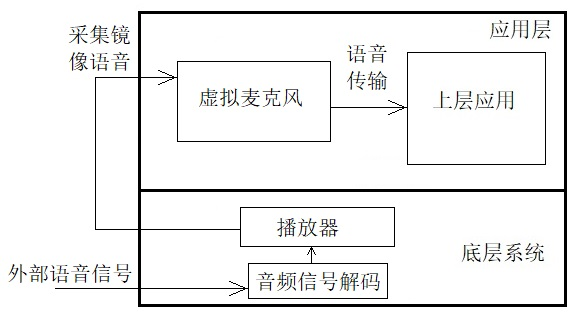

此处为何不可在底层系统直接获取外部语音信号转发至“上层应用”,而需要额外构建一个“虚拟麦克风”进行镜像语音采集来“多此一举”呢? 为何不能如下图所示直接进行语音传输及处理。

针对此类技术路线选择的质疑,需要对应了解构建“虚拟麦克风”的目的,以及通过相应方法步骤进行语音处理的原理,并在方案内容中进行详细描述。底层系统(如安卓系统)目前进行了严格的权限管理,而在未能获得管理员权限(root权限)的情况下,底层系统无法直接将音频传输至上层应用,这一权限限制导致了底层系统直接获取外部语音信号转发至“上层应用”不可实现。而方案为了解决这一技术问题,通过底层系统接收外部语音信号并通过设备自带的播放器播放后,通过构建的“虚拟麦克风”采集镜像音频,即可解决因系统权限限制而导致无法将外部语音信号传输至“上层应用”的技术问题。通过补充这一原理性的解释内容,即可消除针对技术路线选择的具体原因的质疑。

此外,针对技术方案的实施过程进行描述时,也需要利用相应物理原理对技术方案的推导进行描述,避免出现技术方案缺乏理论支撑的问题。例如,技术方案描述为“通过对雷达波信号进行分析可获取物体内部密度分布”,则在实际案件撰写过程中不仅仅需要对雷达波信号的分析过程进行详细描述,还需要对物理学原理进行描述,以增强雷达波信号分析可以获取物体内部密度分析的合理性,方便审查员准确、清晰地了解技术方案的实现过程。例如,此处的物理学原理可以表述为“通过对雷达波信号进行分析获取物体内部密度分布的核心原理为,当电磁波信号在介电常数不同的介质分界面上反射的强度遵循菲涅尔反射定律,电磁波信号穿过因物质密度变化而产生的介电常数变化的物质界面时反射强度会发生改变;也即物体内部不同密度区域形成的介电常数差异界面,会使反射回雷达天线的信号强度产生变化,通过密度计算模型对信号反射强度变化进行解析计算,即可得到物体内部的密度分布情况”。

问题四、缺失实例信息/测试数据

部分审查员在进行预审审查过程中,可能会质疑所属技术领域的技术人员无法实现本发明,进而给出技术方案不符合预审要求的结论。

✔ 应对策略:除针对上述应对策略进行调整之外,此处建议专利代理师在进行案件处理时,可以适当补充一些方案实际实施过程的实例信息,或者本方案实施过程与现有技术实施过程的对比测试数据。若能够补充相应的实例信息/测试数据,则可以消除针对技术方案无法被所属技术领域的技术人员实现的疑虑,提高技术方案通过预审审查的概率。

针对日益严格的审查要求,专利代理师可通过以上四个方面对提交预审审查的专利稿件中描述的技术方案进行针对性完善、补强,使方案的描述内容更加完善,以期完成高质量的专利案件并达到预审审查要求,从而顺利通过预审审查。

(原标题:预审体系下的高质量软通类案件撰写方法的探讨)

栏目支持,共建合作伙伴持续招募

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:涂年影 深圳精英知识产权集团

编辑:IPRdaily辛夷 校对:IPRdaily纵横君

注:原文链接:预审体系下的高质量软通类案件撰写方法的探讨(点击标题查看原文)

「关于IPRdaily」

IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商,致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人,还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户(国内70余万+海外近30万),2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

(英文官网:iprdaily.com 中文官网:iprdaily.cn)

本文来自IPRdaily中文网(iprdaily.cn)并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn”

共发表文章

1206篇

共发表文章

1206篇- 我也说两句

- 还可以输入140个字