没收到验证邮件?请确认邮箱是否正确或 重新发送邮件

#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场,未经作者许可,禁止转载#

“审判原则上的分歧不会永远存在。”

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:樊云滨

一、蛮荒阶段:随意拉管辖

信息网络侵权管辖的规定最早出现于2015年的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十五条规定(信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。)

该规定配合《民事诉讼法》第二十八条(因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。)及《民事诉讼法司法解释》第二十四条(侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。)可以将涉网络侵权的案件管辖地确定为被侵权人住所地,因此自出台以来就受到广泛的关注。

该司法解释出台之初,大量通过网络平台销售专利侵权、商标侵权的案件被认定为被侵权人所在地法院具有管辖权。

这一现象随着2019年《最高人民法院知识产权案件年度报告摘要》及《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要》公布的关于“作为管辖连结点的信息网络侵权行为的认定”的有关裁判规则而终止。(“民诉法解释第二十五条规定的信息网络侵权行为具有特定含义,指的是侵权人利用互联网发布直接侵害他人合法权益的信息的行为,主要针对的是通过信息网络侵害他人人身权益以及侵害他人信息网络传播权等行为,即被诉侵权行为的实施、损害结果的发生等均在信息网络上,并非侵权行为的实施、损害结果的发生与网络有关即可认定属于信息网络侵权行为”。“交易过程中,网站和微信仅仅是双方交易的媒介,被诉侵权人仅通过互联网不能实施被诉侵害专利权的行为。在网络普及化程度很高的当代社会,如果案件事实中出现网站平台或者双方通过微信等涉网络相关的方式沟通,抑或双方系通过信息网络平台进行被诉侵权产品的交易,即认定为构成信息网络侵权行为,属于对民诉法解释第二十五条规制的范围理解过于宽泛,不符合立法的本意……侵权结果发生地应当理解为侵权行为直接产生的结果的发生地,不能以权利人认为受到损害就认为其所在地就是侵权结果发生地”。)

二、困惑阶段:对侵害信息网络传播权的认识分歧

由于和2012年颁布的《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十五条规定有冲突之处(侵害信息网络传播权民事纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。)导致有的法院根据《民诉法解释》第二十五条认定被侵权人所在地法院有管辖权,有的法院根据《信息网络传播权司法解释》第十五条认为被侵权人所在地法院没有管辖权。

与《信息网络传播权司法解释》的冲突而导致的管辖问题随着第223号指导案例 (<2022>最高法民辖42号)的出台而解决:《信息网络传播权司法解释》第十五条是规范信息网络传播权纠纷这一类民事案件管辖的特别规定,从而排除了侵害信息网络传播权纠纷管辖案件中对《民诉法解释》第二十五条作为“一般规定”的适用。

三、新的问题:多案由案件管辖南辕北辙

然而,除了侵害人身权、信息网络传播权,乃至专利权、商标权,可能涉及信息网络侵权,侵害其他著作权、不正当竞争以及其他的民事侵权行为也有可能涉及信息网络侵权。在223号指导案例出台后,对于即可以适用信息网络侵权被侵权人所在地管辖又可以适用其他侵权管辖的双案由案件,不少法院采取了“一刀切”的做法——一律不在被侵权人所在地管辖,与其他法院的类案存在“同由不同管”的现象。

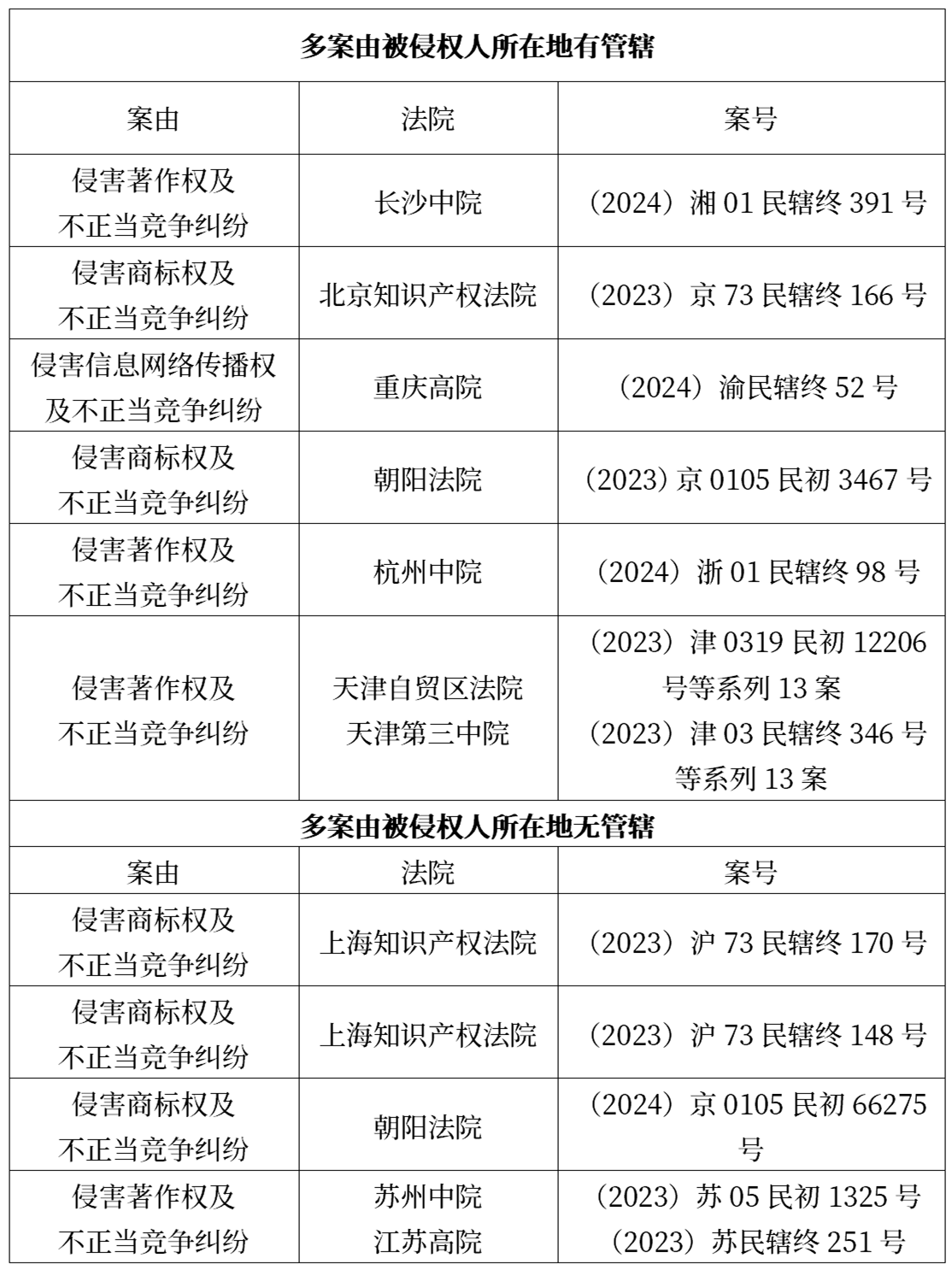

表1:2023-2024年可查的能适用信息网络侵权被侵权人所在地管辖的多案由管辖裁定

1.同一法院的矛盾认定

上述案件中,比较令人困惑的是朝阳法院的做法。其在(2024)京0105民初66275号侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中认为,尽管本案还涉及不正当竞争纠纷,但“本案被诉侵权行为包含商标侵权行为,因此应当优先适用《商标民事纠纷解释》第六条的规定”,因而排除了被侵权人所在地的管辖。而在(2023)京0105民初3467号侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中又认为原告主张的被告侵权行为包括未经许可,在其经营的网站中使用涉案商标进行宣传,“以上行为系通过信息网络实施,属于信息网络侵权行为”,而认定被侵权人所在地法院具有管辖权。此外,3467号裁定作出于2023年3月15日,66275号裁定作出于2024年10月18日,对于此类管辖的处理是“先可后不可”。因此可以排除该变化是受到北京知识产权法院2023年11月7日作出的(2023)京73民辖终166号裁定影响的可能(该案认可认被侵权人所在地管辖)。

2.为排除原告所在地管辖的“造法运动”

在涉信息网络侵害商标权/著作权及不正当竞争纠纷案件中,上述各地法院排除原告所在地管辖的理由不尽相同:朝阳法院认为被诉行为包括商标侵权,应当优先适用商标侵权的管辖规则;上海知识产权法院认为侵权结果发生地(管辖)一般只有在侵权行为发生地和被告住所地均难以确定或者在境外的情况下才适用;苏州中院认为信息网络侵权“主要针对的是通过信息网络侵害他人人身权益以及侵害他人信息网络传播权等行为”。

上述裁判理由均在现有法律之外创设了新的规则,用以支持自己的裁定。

其中,上海知识产权法院与苏州中院较为含蓄,分别创设的是“一般”情况下的适用规则和“主要”的行为方式,但这又带来了新的问题:裁定没有说明“一般”或“主要”之外的情形是什么,以及原告的主张是否符合“一般”或“主要”之外的情形,从法律逻辑上看是不足以否定原告的主张的。

3.应归向何方?——《民事诉讼法》的规定

认可此类案件原告所在地管辖的裁定观点基本一致,即原告以被告通过信息网络侵犯其著作权/商标权、实施不正当竞争行为为由起诉,其不正当竞争行为可以依据信息网络侵权司法解释确定原告所在地的管辖,同时不正当竞争行为之外的侵权行为也可确定被告所在地或其他管辖,原告在其中选择任一管辖地法院起诉均符合法律规定。其法律依据也非常明确——《民事诉讼法》第三十六条规定:“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。”

审判原则上的分歧不会永远存在,前述两类案件法律依据之明确性、论证逻辑之严密性以及对信息网络侵权司法解释、233号指导案例把握之准确性,孰优孰劣,哪个更值得被确定下来形成统一的审判认识,读者自然心中有数。

(原标题:信息网络侵权管辖的蛮荒过往、新问题和归向)

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:樊云滨

编辑:IPRdaily辛夷 校对:IPRdaily纵横君

注:原文链接:信息网络侵权管辖的蛮荒过往、新问题和归向(点击标题查看原文)

「关于IPRdaily」

IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商,致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人,还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户(国内70余万+海外近30万),2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

(英文官网:iprdaily.com 中文官网:iprdaily.cn)

本文来自IPRdaily中文网(iprdaily.cn)并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn

共发表文章4676篇

共发表文章4676篇文章不错,犒劳下辛苦的作者吧

- 我也说两句

- 还可以输入140个字