没收到验证邮件?请确认邮箱是否正确或 重新发送邮件

#本文仅代表作者观点,未经许可,禁止转载,不代表IPRdaily立场#

来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

原标题:还原美国高校与研究机构技术转让的本貌(上篇)

本文为由强企知识产权研究院、中国许可贸易工作者协会(LES China)联合举办的“美国高校科研院所专利货币化经验分享会”所邀请的主讲嘉宾孙远钊教授分享的“柴米油盐——还原美国高校与研究机构技术转让的本貌”主题演讲的录音整理文章。由于文章内容较多,将分为上下篇分享,本文为上篇。

文章背景

李克强总理在国务院常务会议上提到:“美国有一个《拜杜法案》,对美国的创新发展起到了很大的撬动作用。像这样的国际经验还要好好研究”。其中,提到的美国大学的技术授权办公室(OTL)现实运营状况如何?美国大学技术经理人协会(AUTM)到底发挥着什么作用?可以给中国同行哪些启示?这些问题确实需要深入学习讨论。

美国亚太法学研究院执行长孙远钊教授是顶尖的拜杜法案研究专家,在美工作多年,对科研机构知识产权资产运营颇多研究实践。本次分享会特邀孙远钊教授传道授业解惑,与国内专家共同探讨中国高校科研院所知识产权创新资产的货币化方法和路径。在分享,国际许可贸易工作者协会(LES)副主席也将莅临现场,分享技术转让专业经验。欢迎高校科研院所知识产权主管积极联系报名参加,也欢迎产业研合作一线的实践专家参与互动。

孙远钊教授分享的“柴米油盐——还原美国高校与研究机构技术转让的本貌”主题演讲的录音整理文章

主持人

非常感谢大家参与本次由由强企知识产权研究院、中国许可贸易工作者协会(LES China)联合举办的“美国高校科研院所专利货币化经验分享会”。本人是LESI国家副主席,在此也希望跟大家分享一下LES一些经验,以及介绍一下LES在中国开展情况。

现在来讲,国际上来说比较大的知识产权组织,有AIPPI,上周刚开始还有一个INPA。其实国际上还有一个大的组织叫LES,他的全称叫做Licensing executives society。这几个组织大体是这样分工的,AIPPI是欧洲的全球知识产权律师联合会。INTA,是全球商标协会,商标协会2018年开会的时候1万多人参加,国内人去了800多人。这是所有做商标的人参加的协会。LES是国际许可工作者协会,当时在咱们国家进来的时候是1982年进来的,首先举行了一次年会,这个当初组织就是所有企业内部的负责知识产权律师参加的协会。那么这个协会随着咱们中国改革开放逐步发展,现在来说,国营企业律师反倒慢慢因为老的律师在退休,新的律师加入进来并不多,慢慢变成民营企业、大学、研究所、已经国营企业、以及律师、知识产权运营单位构成这么一个团体。

知识产权运营变得越来越重要,国际许可工作者协会在中国工作做得越来越多,这个国际许可工作者协会在全球会员有11000多人,两个最大协会一个在美国,一个在德国,这是在世界上知识产权交易最频繁两个国家,这是两个大的团体在那,我们过程只有300多个会员,欢迎大家加入。

这个许可贸易工作者协会从全球构成来讲,大概有50%属于全球律师,有30%-40%是企业内部负责知识产权转让的一些律师,所谓in house这些律师,还有一些评估的,做运营的,做投资的,还有很多是发明人,独立加入到这个协会里面来。所以,实际上LES给大家提供一些平台,那么这个平台有利于大家做知识产权交易。

现在来说,国内做知识产权交易坦白说非常困难,这个困难在于买方和卖方这两边有时候见不到面,而且见面之后彼此之间没有很好的沟通渠道。LES其实在全世界做这样的一个事情,把全世界所有做知识产权运营人联系起来,这样的好处当你的单位需要用知识产权的时候,或者当你单位需要转让知识产权的时候,你可以很容易找到一个朋友、找到一个熟人给你介绍出去。这样一个最大好处让双方有一个基本信任,一个是来买,一个是来卖的。这样一个好处让我们其实交易能够迅速进去下去。我们知识产权运营大家也知道,最近一段时间,咱们国内一直要培养高价值的知识产权,说白了知识产权价值不是培养起来的,是流转起来的。大家知道你看我给大家举个例子,为什么大家的股票市盈率40%、50%还有人在抢?换句话说,他的收益率只有1/40,1/50,你也在抢,为什么啊?就是因为你知道还有下家,你买了还可以卖出去。

知识产权为什么现在价值提高不起来?没有市场,没有流转,这个没有市场和没有流转,和买和卖之间没有很好联系,这是很大关系。这也就导致了现在一个标准比较专利,就是第一个买家去找卖家。那么来说这是各国的,从标准比较专利我们也看到买家和卖家的界面在全世界都是一个问题,大家其实都在构件这么一个生态,全球生态,让买家和卖家有效连接起来,我们把我们知识产权运营和流转起来,只要流转起来,就会产生价值。一个东西流转越快,一个东西升值就会越快,这是经济学的观点,而不是说我们评价一个专利,我这个东西对于创新我是多少高的发明,这个是专利的另外一个角度,但是来讲,从专利运营来讲,仅仅有创新是不够的,需要有运营和流转,这就是现在LES极力要做这么一件事情。

那么其实来说,我把整个知识产权运营给大家大概讲了讲,所以说,未来通过这样的一个讲座,我们建立这样的平台,建立起来一个生态系统,建立起来一个交流系统,同时我现在我作为LES独立副主席,愿意为大家走出去 提供帮助。我们要走到竞争中去,一个真正世界竞争过程中,坦率的说,我们国家现在搞的知识产权运营,我们培养高价值专利啊,我们搞这些标准,往往就是都是搞我们自主知识产权,搞我们自己一套系统。我觉得这个想法不对,我们应该走到世界上去,抓到主动权。但是抓到主动权最终目的是跟别人一起玩儿,不是我来了,你要死。这是为什么中国制造2025为什么受到美国那么大的置疑,你已经是中国工厂,你再做中国设计,没有我什么事儿,你活着,我死。所以我们通过LESI这样一个平台,我们要学的是第一别人知识产权运转过程中,人家是怎么玩儿的,这是第一。第二别人怎么跟别人一块把知识产权运用、把知识产权创造、知识产权管理、知识产权保护一起作为全球生态我们一起创造出生态社会,而不是说我们孤立的搞我们自己这套东西。一定要做你死我活这么一个状态,这个不是我们最终目标。我今天就跟大家分享这么多体会,我占了孙老师的时间,所以一会儿孙老师也跟大家一块分享拜杜法案,以及大学知识产权管理制度,这个对我们也是特别重要一部分,我就讲这么多,谢谢大家。

周适

我接着讲两句,绍伟总做了一个介绍,刚才他讲的LES是贸易许可工作者协会,可能知识产权业界人都应该有所了解。刚才说了美国有LES,咱们中国有LES China,现在日本都有,孙教授一会儿讲,孙教授对美国LES特别熟悉。中国的LES China这一块,中国主席是周中琦,现在今年刚刚过世界会议在美国芝加哥,然后在那召开的,刚刚推举了绍伟总为国际副主席,对我们知识产权界是一个大事儿。因为我们在LES里面有主导权和话语权,这是非常重要的。而且我们在座来自不同的,比如说我们有来自高效、院所、或者企业,我们也琢磨琢磨如何把平台用好,一个是LES国际方面,这个好多事情我们都可以一起做的,还有呢,LES China,如果大家愿意加入的话,会下你找一个联系人,我也是他们的理事,所以是这样的情况。我欢迎大家都能够加入到咱们专门做知识产权组织当中。其他的我就不多占用时间了,因为孙教授是我们今天好不容易请到的,而且孙教授其他方面造诣都很深,在知识产权各个方面都很有他的见底。但是拜杜法案是他刚刚来北京大学的时候,我听完之后印象特别深刻,而且他在国内讲拜杜法案第一人,讲得非常好。所以你要说,如果是技术转移、转让,尤其是知识产权涉及,如果不了解1980年美国出的拜杜法案,那这个就应该说我们比较闭塞了。而且我们科技进步法,以及世界上其他的日本,其他的在这方面的许可转移的法律、法规都应该借鉴了拜杜法案,这是很重要一个方面,我们下面把时间交给孙教授。

孙远钊

大家下午好!谨容我先向几位致谢!尤其要特别感谢强企知识产权研究院,还有LES China。个人曾经参与过LES的工作和活动,也非常荣幸能够躬逢其盛,参与了在北京举行的两次LES International全球年会。1994年,正是与知识产权相关的工作刚刚起步的阶段,LES China在北京举行了一次全球的LES年会;22年后,2016年,也就是两年前,在这里再次举行了一次盛会,我真的是很荣幸能够两次躬逢其盛,可以看到当中的许多变化。我特别感谢绍总,本来他今天要出城的,特别改了时间,把场地提供给我们做这样的活动,这是万分感谢,特别感谢永久兄、周局长与晋刚律师,在背后运筹帷幄,让很多事情很快兜到一块。我最重要想特别感谢大家,实在富有革命情怀。

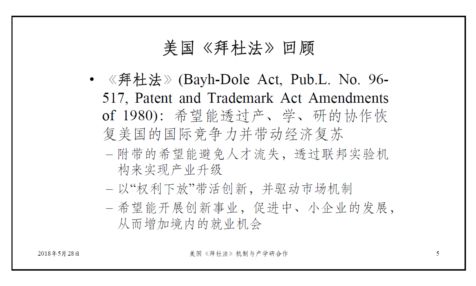

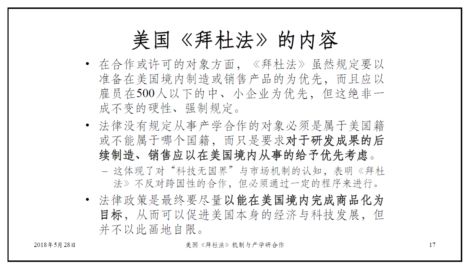

在一开始的时候我想还是花一点时间介绍美国《拜杜法》的一些关键概念。因为从方法论的角度而言,最好什么事情都尽量要“追本溯源”,把一个制度的本意、精神与来龙去脉弄清楚,后面的事情就好说了。

开宗明义,开始我特别想强调的是科技无国界,所以我跟绍总有很共同语言。其次谈“创新”。创新个人是绝对支持的,但是什么叫“自主创新”呢?这就实在听不明白了。是想我能把门关起来什么事情都自己做吗?在目前中国的科技市场还呈现年年入超的时候,意思就是对于外界科技的需求还远超过自身能够提供的环境下,闭门造车好吗?这不是自己给自己找麻烦么?而且只要一讲“自主创新”,立刻就会引起世界上其他所有人的疑虑,质疑背后究竟想要干什么?想拿别人的技术么?因此真的没必要去不断讲这件事情,创新就是创新。

第二、什么叫“创新”呢?创新可以有很多不同的定义和解释,没有标准的定义或答案,因此对于向我们从事社会科学的人而言,只要能解释得通就行。在个人来看,至少可以从一个角度来解释什么叫做创新。从反面来看,创新可以说就是“错误尝试”,或者说“试错”。这么走行不通,那么走又行不通,东碰西撞,往往搞得满身灰头土脸,最后发现原来方向是在那儿,这就叫创新。过去有机会到好些不同的企业参观调研,就发现一个很有趣的现象:往往看到满墙满壁刷得到处都是标语。标语是什么东西?也很有趣,我很喜欢看标语,为什么呢?我们有一句老话叫“缺啥说啥”,只要刷在墙上的,表示最稀缺的就是那样东西。因此写标语其实就是在“自暴其短”。一看某个公司到处在呼口号喊创新,就大约知道他们其实要么根本就不创新,要么就是不懂如何去创新。如果一家企业要求窗明几净,规规矩矩,必须严格服从高管命令,员工也都是唯公司的政策是从,背后所意涵的就很有意思。简单的说,如果一家企业,一个单位不能容忍员工去犯错、去试错,那么如何还可能去创新呢?不准你去挑战高管的权威,能创新吗?创新的前提正是要挑战权威,老大说得不见得都对,需要被检验;如果不正确,就要想办法去改善、甚至去突破。任何的理论、教课书之所以被写出来,其目的就是等着被批判、被修改,甚至全部被推翻。因为如果不是这种精神的话,今天我们恐怕还依然会认为地球是平的,而且我们就是整个宇宙的中心!因此创新就是要容许挑战权威;要能不断地去试错、能够容忍犯错,甚至鼓励犯错!试想今天全国上上下下、大大小小的企业当中有多少真愿意这么做,有多少甚至愿意鼓励你去犯错?从错误当中,从自己和别人失败当中学到教训?

这也是为什么我们从事技术转让或知识产权运营工作的时候,常常希望能获得负面的教材,从那当中我们能够学到什么,能不能比别人少走弯路?我们今天来谈美国的那一套,不是因为它们比较好,毕竟天下所有的事情都有好有坏。而是要审度自己当下是站在什么样的时点上,要如何来做权衡,借鉴已知的各种方案当中有那些我们可以用,那些不合适,透过彼此的交流和经验分享,我们再比较有什么好的解决方案。简单的说,一切要以务实为本,大家遭遇到的问题都非常类似,必须彼此借鉴、互通有无,与哪国哪派实在没有什么关系。就像我在课堂上也跟同学们讲,你要贴我一个标签没问题,我可以接受两个标签:一个是“国际公约派”,因为在知识产权这个领域,目前一切都必须依据既有的国际条约、协定等等做为基础,必须做到与国际接轨。只要符合这个要求个人都没意见。第二个可以称为“务实派”,或者“好猫派”,因为不管是黑猫白猫全看会不会抓老鼠,能抓老鼠的,就没问题。因此我们今天就是从这两个角度来看所要讨论的问题。

顺便同各位说明一下。在标题中我没有使用“拜杜法案”,而就是称为《拜杜法》,这是因为法案是指一个立法草案,一旦通过后那就是“法”了,所以就不再用“法案”这两个字。

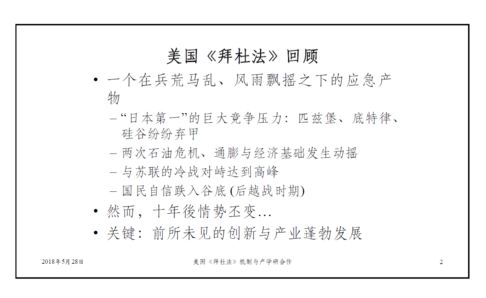

首先让我们来回顾一下1980年是什么状态。当时美国是处在一个兵荒马乱、风雨飘摇的环境下。这个历史背景大概如下:越战刚刚结束不久,美军被打得灰头土脸。通货膨胀、石油价格暴涨,美国整个气氛低迷到不行,国内龙头级的汽车产业被日本打得落花流水,一副眼看快要完蛋的样子。那时候的通货膨胀率是22%,大家人心惶惶。

就在这个当头有两个在印地安纳州的普杜大学的领导找上了本州的联邦参议员,抱怨说经常碰到困难,每次拿到政府研发经费,最后自己手上不但什么权利都没有,而且还往往被处处刁难。表面上这个事情跟前述的大气候扯不上什么关系。当时参议员一听到这个问题后,表示这个有点意思,但是首先必须去调研一下到底怎么回事。

附带一提,美国对于各种事情几乎都有统计、有调研分析,一旦遭遇到什么问题,往往可以马上可以拿出各种数据,因此无论是提出什么样的政策、立什么规则通常会非常地接地气,而不只是让各方凭空臆测、乱打高空,这是很了不起的地方。这与目前法规的制订往往是采取“顶层设计”的方式显然大不相同。如果要盖一幢房子恐怕最好还是先得建一个地基,接好管线,然后再往上盖,最后才封顶。然而我们目前则是通常看到先封顶再挖地基,刚好相反。另外很值得参考的作法是,凡是涉及到经济的立法,在国会相关委员会提出的立法理由与说明之后还需要附上至少一份报告。这是由直属国会、但独立运作的“国会预算办公室”(Congressional Budget Office, CBO)的评估,要分析那个立法动议一旦通过,将会对国家的整体预算、经济发展与就业市场带来如何的影响。此外,法案当中也往往会有特定的条款要求每隔一定时间必须由一个独立于行政部门之外的的机构(通常是另一个隶属国会的“政府考评办公室”(Government Accountability Office, GAO))来从事调研,追踪评估法律施行的具体成效,也可以回溯比对CBO的原始报告是否准确,并藉以修正使用的经济分析模型(《拜杜法》里就有这样的条款和强制性要求)。这样的作法行之有年,不但本身对学统计、经济的人士开创了许多高薪的就业机会,更让其使用的分析模型和工具等能与时俱进,更加精准,可以在相当的程度上具体掌握一个立法可能会对经济、社会带来的影响,更接地气,而不是一把法律给定了就结束了。

在经过一番调研后,参议员的办公室才发现这可不是一件小事,而是可能牵涉到了整个国家创新研发体系当中的一个结构性问题!因为提供研发经费的最大金主就是联邦政府,结果联邦政府把所有的权益都牢牢地扣在手里,这对于从事实际研发工作的人而言完全没有任何的激励作用,往往出篇论文就结束了。而政府不们虽然表面上握有权利,但也不知道应该如何去具体转化运用。一张张的专利证书形同废纸,一旦到期,却反而可以被各方的竞争者拿去利用,造成严重的资源闲置和浪费。所以参议员决定要修改法律。

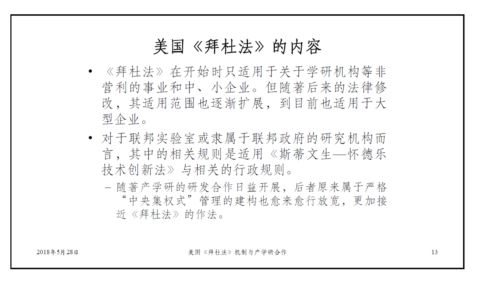

但是要改的时候,马上有一群议员就跳出来质疑:这是想做什么呢?不要忘了,这些科研经费都是纳税人的钱,如果有了什么成果、权益却都归了从事研发的机构,这说得过去吗?这不成了公器私用、图利特定的单位(甚至“官商勾结”)?这样会不会助长贪腐,让纳税人的钱打了水漂?这些都是非常合理的问题,因此为了克服这些挑战与质疑,就可以了解到为什么《拜杜法》一开始起草就刻意的把范围定得非常小,只限于大学研究机构和非盈利研究团体,否则就会遭遇到巨大的反对力量。另外还有一个很有趣的论述,到今天为止也是经常拿出来抨击《拜杜法》的。试想如果政府拿了研发经费,交给第三者去做,做完以后果然能产出好的技术好的结果,然后从事后续研发,终于形成了某种产品(或是商品化)可以销售给消费者,基本上这是什么意思呢?由于这个过程背后所牵涉到的几乎都是纳税人的钱,这样转两手是否构成了变相或实质性的双重课税,增加了消费者的额外负担?依照美国的观念和思维,不管你贴什么标签、摆什么形式、叫什么名字,只要是任何时候附加了额外的费用或支出,而且与原来的商品或服务质量不对称时,他们就会认为那额外的支出就是“税”。凡是任何涉及变相课税的额外征收或补助,就会有许多反对意见出现。所以《拜杜法》其实也是一种以委外研发方式所产生的双重课税。而课税的反面意义就是政府补贴,等于是以研发之名,用政府补贴的方式带动市场机制,希望能产生出一个新的“研发—商品化—后续研发—再商品化”的链条出来,源源不绝。

所以为了寻求各方面的支持并获得通过立法,《拜杜法》在制订的过程中一开始其实并没有想得太多,无非就是打算尽量用最简单的方式来解决资源闲置的问题,在此就是透过“权利下放”来激励创新研发。当时也没有理解得那么深入,能把所有可能产生的影响都估算清楚。但是这个法出台之后,竟然在10年之中把美国低迷不振的从谷底一下子重新拉回到执世界科技研发牛耳的地位,的确是相当的惊人,尤其是生物科技这一块,待会儿会特别介绍一个代表性的案例。因为我看到了在微信的讨论群里面群主曾经提出并讨论过两个与这个故事有关的专利(其实应该是三个专利),是由两位科学家所共同研发出来的,成为非常经典的故事。也希望这能带给我们一些挑战和启发,一起来集思广益:换位思考,如果您在当时环境下,面临他们的处境,要怎么做技术转让、怎么来做这件事情?事实上没有这两位科学家的专利,我们称为“科恩—博耶专利”(Cohen-Boyer patents),就不会产生今天的生物技术。今天的整个生物技术产业可以说都是从这三个关键性的专利所衍生出来,因此我们追本溯源去看那个故事和那段历史,应该是很有趣的。

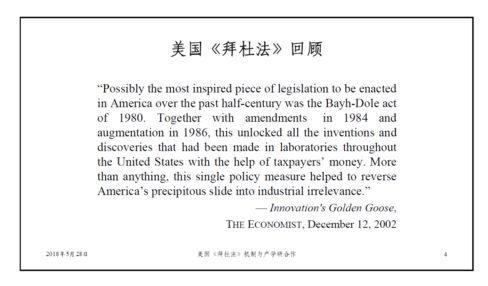

再来的这张图是英国《经济学人》杂志对《拜杜法》的评价,前面是个人翻译的中文,后面是英文原文。需要一提的是,《经济学人》杂志一向是“春秋笔法”,经常明褒暗讽的在修理各国的政客与政策等等,结果这回却对《拜杜法》完全的褒扬,充满了 “正能量”,在2002年的一篇专文中评价那是美国国会历来最具启发性的立法(言外之意,国会其他的立法都相当地“沈闷”)。再来的这张图就是《拜杜法》的正式名称与出处。各位如有兴趣去进一步查证的话,“Pub.L. 96-517”是指第96届国会所通过出台的第517号公法,正式的全名是《1980年专利商标修正法》,称为《拜杜法》是纪念两位共同提案者,左边这位这是民主党自由派的博区‧拜参议员(Birch Bayh),右边的则是共和党保守派的代表人物罗伯特‧杜尔参议员(Robert Dole),他曾代表共和党参选过1996年的美国总统选举,但是书给了克林顿。

无论如何,这样的命名这是正象征了这个法是大家能够共同支持的,没有党派歧见。虽然法案是那一届国会最后的十分钟过关,表面上大家以无异议的方式鼓掌通过,实际上整个的立法过程背后却是暗潮汹涌。

我曾经写了一篇长文,里面对这个过程有比较详细的介绍,怎么样过六关斩七将,关关难过关关过,一波未平、一波又起,彷佛没完没了,其中是怎么样妥协,怎么去做策略等等。很遗憾因为今天时间有限,恐怕就无法详述了。不管怎么说,这个法律最重要的希望首先能不能把人才留住,留在联邦政府、大学或高校与研究机构里面?第二、我能用什么方式带活整个市场?第三、能不能由此进一步带动创新风潮?他们是用这样的方式去思考。此外,我想特别介绍这位老朋友约瑟夫‧艾伦先生(Joseph P. Allen),是图中左边那一位,当年拜参议员的幕僚长,《拜杜法》其实正是他起草的,他才是真正的主笔者。所以你每次去问参议员的时候,他都说我不好意思讲这个,因为不是我写的,是他写的,不能掠人之美,有事体现尊重他人的知识产权。他现在有80多岁了,但是非常活跃,这是当年在审《拜杜法》时拍的画面,很有历史性。

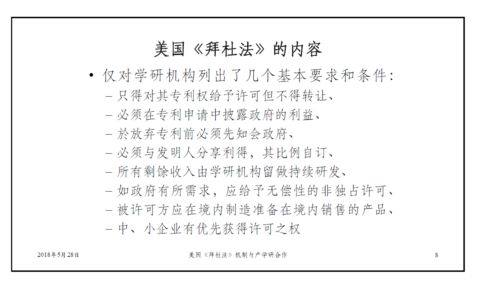

这个法非常有意思,如果仔细看就会发现其中的内容相当地简单,甚至可说是不可思议的简单。它只要求几件事情。首先专利权拿来做许可的,但是不要随便转让,这跟我们的概念截然不同,第一条就不一样。所以这就是为什么在美国你听不见专利运营这个概念。为什么呢?因为专利本身就是一个工具,专利在某些情况下固然可以变成一个商品交易来交易去,但那并不是主要目的,真正的功能是拿来当做一个工具,真正做技术转让。归根结底,从事知识产权运营工作的人只问三件事情,看三件事情:

第一、请问你得出的技术是什么?透过这个专利能呈现的技术是什么?第二、从这个技术能够产生出什么真正的产品?第三、透过这个产品能够带出什么样的品牌?技术、产品、品牌,这是一切、一切的根本。做技术转让,做技术的商业化、商品化,我们谈的是这个,在这个过程中只是用专利作为带动的手段之一而已,不是唯一的手段。当我们今天把焦点不是摆在技术、产品、品牌,而是开始在谈工具,你去运营这个工具,当然不是不可以,但是恐怕就变调了,这就是从一开始就发现国内、外走了完全不一样的方向。

其次,既然高校或科研机构是拿了政府的钱(也就是纳税人的钱),基于公开、透明的要求,政府对于产出的研发成果享有如何的利益都必须一并说清楚、讲明白,这包括了稍后会提到,最主要是一个叫做“介入权”(march-in right)的东西。这是指万一发生了什么重大情况,例如重大的天灾人祸或紧急危难等,政府需要使用一个研发成果来对应时(包括强制征收或许可其中的专利权等),科研单位此时不能成为“钉子户”,说等一等,你想要做什么?然后到法院去诉讼,一拖就是好几年。这也就是把丑话说在前头(虽然希望永远不要发生)。也正是因为如此,高校或科研机构的专利权就不可以随便抛弃或转让。如果要转让,并需要先知会政府的相关部门。

特别需要强调的是,这个机制没有不允许境外许可。跨国性的合作研发等活动不但是完全可以的,甚至在某些情况下还受到鼓励(不过如果涉及的是“独占许可”(exclusive license)时则可能需要多经过一、两道额外的程序要求,如事前的公示周知等)。[1]法律的重点是,一旦到了产品的制造阶段时,要相当程度是在美国的境内(除非境内不具有此一能力或是将对当事人造成不合理的负荷)。所以有趣的是,《拜杜法》一上来就看得很明白,根本没有想从合作企业的“隶属国籍”去画一条线,想去区分某个厂家究竟是国内企业还是国际企业,因为这条线实在画不下来。在此就即兴举个例子,并没有特别的意思:各位觉得华为、腾讯、阿里、小米等等是中国企业吗?我实在不知道,我只是在猜测,可能是,也可能根本就不是。我真不知道他是哪“国”的企业,而且除了政府的税务部门之外,对我们这些升斗小民而言那并不重要。毕竟对于一个跨国型的企业而言,在商言商,为了合乎其本身合法节税的需求,其背后可能在形式上是由一个位在开曼群岛、百慕达、维京群岛或泽西岛等等国际知名的“避税天堂”所设置的集团控股公司来操控。

在此可以顺便讲一个台湾例子,有点搞笑。台湾有两个知名上市企业的老总,彼此是具有竞争关系的,平常是王不对王,结果有一天开个什么会,表面上都得去听政客讲话。其实他们都在底下处理业务、看公文等等,结果突然瞄到隔壁的正在看一封信,赫然发现怎么你的地址跟我的地址居然是一模一样?原来一个是在楼下,另一个则在楼上。如果到他们的网站上去查看,也可以发现它们不断强调自己是个跨国企业,甚至刻意避免提及是个中国的企业。

对于这样的现象,个人会建议大家不要一上来就把“民族气节”给搬出来,然后交相指责,去用什么“商人无阻国”之类的标签、恶名去谩骂。或许可以换位思考:这些企业有其本身的立场、需求和利益,为了能在国际市场上竞争,它们自然有本身的打算,背后需要考量的各种因素往往非常复杂,不能一概而论,大笔一挥就以“不爱国”去诅咒。

所以《拜杜法》对于前端的共同合作研发等要怎么样来处理完全没有干涉,但是最后原则上必须在相当程度上是在美国境内制造,希望能透过这样的立法开创本地的就业机会与经济发展,这是才是法律要做的,中间的过程要如何则是无所谓。如果想要用传统那样的一刀切,什么叫国内,什么叫国外,根本无法区分。

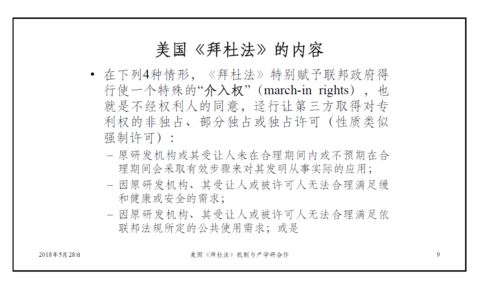

再来看看这个特殊的“介入权”,顾名思义,是指政府留了一手,理论上可以在极为例外的情况下进场干预,强制性的把原本已经由公权力所授与、属于私人的权利给强行取(征)用。然而这是一个例外例外又例外的情形,目的是“备而不用”。到今天为止,经过了快40年,总共发生过4桩案件,都跟生物技术和制药有关系。而主管这些案件的行政部门都是美国国家卫生研究院(National Institute of Health, NIH)。他们对于这4个案子都经过了非常审慎的考量,最后也都决定政府不行使这个“介入权”。[2]为什么?因为这是一把双面刃,一旦要使用必须非常谨慎小心,稍一不慎便可能对自己造成很大的伤害。

涉及请求政府实施“介入权”最常见的情形就是声请人想同专利权的权利人要求给予许可但遭到拒绝,或是认为权利人开出的条件太苛刻,超过了“合理”的范围,所以才要求政府以行使这个行政权的方式直接介入市场,实际上就是等于要“空手夺刀”的意思(也就是一种强制许可)。在那四宗案件结果政府都说对不起,这是你们当事人之间的私权争议和市场的问题,我政府绝对不会贸然介入。

我曾经请教NIH技术转让办公室的原主任(也是总管旗下27个技术转让部门和这四宗案件的负责人)Mark L. Rohrbaugh博士,他还会说一点中文,请问他为什么决定不介入呢?他说当时的确有一个案子是比较有可能会考虑介入,但经过多次的幕僚会议和他自己的考虑后最后还是还是选择不动用这个“介入权”。这里加个小注:他们这么做其实真是高屋建瓴。他告诉我,当你坐在我的位置时,必须要想得很清楚,要尽可能的看到全局,想到各种可能产生的后果。试想如果今天政府真的决定要介入,接下来人家马上要问的是,其中的标准是什么?答案也很简单,这个标准恐怕是永远也定不出来的。再接下来要看整个市场会产生什么反应呢?几乎可以确定的是,市场的反应一定会非常负面。如果政府可以找个理由就进场指导、干预私人之间的交易行为、影响市场关系的话,这就形同可以姿意妄为了,那么注定会让厂家噤若寒蝉,还有谁愿意冒著这种无时不在、明明是已经授与了的权利却还可以被随时抽走的高度风险继续参与产学合作呢?这整套体系很可能就要面临崩解了。Rohrbaugh博士告诉我,他们最担心的是,虽然表面上法律给了行政主管部门这把利剑,然而不动手则已,一旦介入之后,基本上就是象征了市场机制的失败。也正是因为对市场机制的失灵和失败的观感,以后就再也不会有人敢来参与了。所以藉由今天的这个报告会,我希望把这个重要的信息也带过来:一旦决定走向市场机制,就不要再轻而易举,贸然动用公权力去行使什么强制许可或是介入权,想用那种简单粗暴的手段解决问题;也许可以解决一时,但是必然会留下许多非常难以收拾的后遗症,会让市场不知所措,并严重打击到自己市场的国际信用和竞争力。

另外有一个很重要的点也借此机会特别交代一下。从长远来看,为了能度过各种立法上的难关与潜在的质疑,《拜杜法》压根儿就没有触及到金钱补贴或预算方面的事儿,这样反而让以后每年在讨论政府预算的时候,不会有人藉机把这个案子给再端出来去尝试大修甚至废除,也就让法律保持了高度的稳定效益,维持40年不坠,中间只发生过几次小的技术修改让整个制度更趋完善。反过来说,如果每年要涉及预算拨款的话,最后往往是众口难调,各方为了争利就很容易打得死去活来,谁分多少,没完没了。

附带一提,《促进科技成果转化法》在2015年完成了首次的修改,而《专利法》现在则要进行第四次的修改。个人很希望有关方面能藉此机会把各个部门之间那个有趣的门户之见与微妙关系弥合一下。专利和技术转让是不可分的,都是同一个链条上的重要环节,不可能去“一刀切”,说这边是归你科技部管,那边则是归国知局(现在已改隶国家质量监督总局)来管,从此以后“王不见王”,各走各路。千万不能这么做,必须要连在一块,一定要有完整的链条才有可能把创新驱动的工作给做好。而且如果真的要借鉴或采取类似《拜杜法》的作法与方向的话,拜托请千万不要提什么钱的事,钱要由这个过程自己去产生,“养鹅取卵”,用市场的力量会自己带出来,反而政府一进来搞补贴就走弯或出轨了,从此会走到完全不可测的方向,那我们就不好说了,在此我只能把国外已有的经验提出来供给大家参考。

另外还有个很重要信息想带给各位,刚才介绍了《拜杜法》的立法目标是什么,更重要的是必须了解《拜杜法》不是什么。为什么要介绍这个呢?因为希望能正本清源,也还是为了避免走上弯路或进入误区。比方说,印度在2008年就想采取类似的机制,结果却吵得乱七八糟,到今天还定不出法案。怎么会这样呢?因为他们一上来就走偏了,把各种不相关的因素与利益分配等等全都给搅了进来,于是自然又变成了一个新的利益分配角力场,众口难调,于是最后只能不了了之。

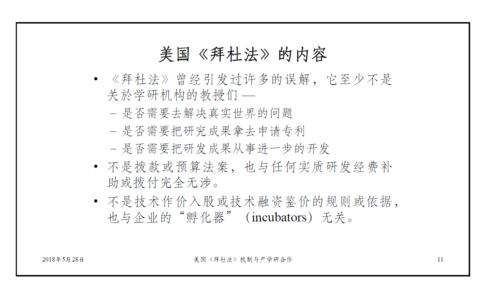

首先,《拜杜法》从来不管研究者到底想或应该要做些什么,更不是想去解决什么世界上的问题,你可以做任何你想要做的事情。第二,《拜杜法》也不管你是否要去申请专利。很多人以为《拜杜法》是逼着研发人员必须去申请专利,其实则是绝对找不到这个条文。第三,《拜杜法》也不管高校或研发机构是否打算从事后续性的研发。最后,刚才已经提到《拜杜法》完全不涉及拨款,也不编列什么预算,更没有任何实质性的经费补助,也不谈什么技术作价、融资、孵化器等等,统统不管,因为那些都是属于市场机制基于本身的需求所自然衍生出来的。所以可以看到,这些概念跟我们现在实际出台的政策截然不同。目前国内的政策取向其实并不是《拜杜法》所真正倡议的精神。我早几年谈这些时,很多人根本没听进去,但如果一开始就依循这样的精神去做的话,估计后面的许多事情或许会更为顺畅。但是如果什么事都得让政府像公婆似的在旁边跟着,很多事情恐怕就会变得非常不通顺。因为这就成了揠苗助长,反而会发展得非常不好。稍微种过花草树木的就知道,千万不要这么做,你让它自己去长,要给时间。

归根结底,《拜杜法》只管三件事情。一、专利的权利归属:可以把权利下放给给高校或者研发机构(但这不是强制性的,马上就会有说明)。二、由谁来管理。以及三、如果有了收益要怎么分配、如何分享。就只有这三件事,其他的统统不管。就这么一个简单的法律,这么一个机制,把整个美国社会的研发体系与商品化(成果转化)的链条给带活了。这就是《拜杜法》的精神:不光是看它究竟是什么,还要了解它不是什么。

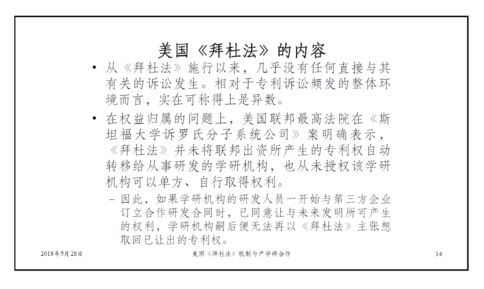

从接下来的这张投影片可以看到,《拜杜法》施行至今快40年了,真正直接有关的诉讼只发生了一件,而且还一路打到了美国的联邦最高法院。[3]这个案件的背景蛮有趣,而且是技术转让的领域里经常会发生的状况。就是高校的研发人员在同厂家签订研发合作与保密的合同时,其中的条款注明了如果研发产生出了任何的成果并能获得专利权,权利应归属于合作的厂家。这样的安排不是不合理,因为厂家要投资相当的人力、物力到早期的研发,毕竟是承担了相当大的风险。结果斯坦福大学医学院的一位教授就是和厂家订了这么样的一个合同。后来研发的成果大获成功,这时学校才赫然惊觉他们手上竟然没有专利权,于是向厂家起诉,主张校方才应该是相关专利权的权利人,依据就是《拜杜法》。结果联邦最高法院打了学校的脸,明确表示虽然《拜杜法》容许权利下放,但权利人是发明人,从来没有强制性的规定归属于学校,因此权利人当然可以透过合同关系自由转让其权利。也正是因为这个判决,所有的高校和研究机构立马全部要改写他们的政策,尤其对研发人员与任何外界厂家的合作事项都要求必须事前详细披露其中的内容,有任何的合同也必须事先经过审批。从某个角度来说,这些限制性的措施或多或少冲击到厂家与学研机构从事产学合作的意愿或积极性。

因为时间的关系,我们必须要跳跃一下。这里的介绍刚才或多或少已经提到了。例如这就是研发过程当中经常会发生的所谓“死亡之谷”,就是正当研发的前景似乎不错时,却也产生了经费捉襟见肘的情形。而整个技术转让的管理流程就正是要如何协助研发人员克服这些难关,但在另一方面也要对于前景不乐观的研发项目说再见。其中的取舍的确试门大学问、大艺术。因为时间有限,很抱歉对于这个部分就不能再展开详述了。

再来要展示一些涂脂抹粉的东西,表示这个法律有多牛,包括开创出了多少就业机会、对美国的国内生产总值(GDP)做出了多大的贡献等等。必须要提一下,这是刚才绍总提到的“大学技术经理人协会”(AUTM)所做的调研数据,但是也有很多人一开始就置疑其数字的本身可能就有些问题,包括估值的计算方法等,我们因为时间关系就不再详述其中的学理与方法争论。

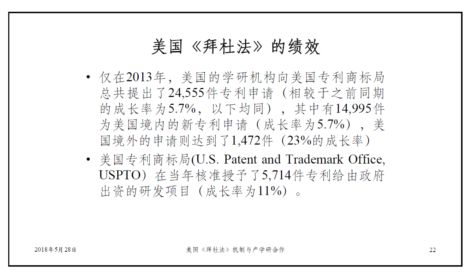

不管怎么讲,在经过了这么些年的考验,《拜杜法》的整体绩效绝对是正面大于负面,开创了非常多的就业与经济发展机会,带动、活络了产学合作与共同研发。不过这当中还有一点要特别跟各位介绍:我们以2013年为例,当年透过《拜杜法》的机制一共产生了24500多件发明专利申请,同比成长率是5.7%。从1981年,也就是《拜杜法》通过施行的第二年开始,当时收到权利许可费大约730万美元,到了2028年则增长到了34亿美元。

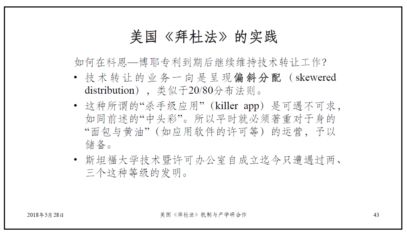

然而其中的实际状态是什么呢?可以说其中绝大部分的收益是集中在所谓的中头彩的,蛋糕剩下来的一些渣渣就由其他人去分,大约是这个意思。请看,光是位于芝加哥的西北大学跟辉瑞制药厂(Pfizer)合作的一个名叫Lyrica®的药(治疗神经痛和癫痫等病症)就占去了24%,够牛的吧?所以光看这个数字表象是假的,一定得看后面实际上是什么样的情况。在这里我们首先看到主要的收益是集中到了少数的“头彩型专利”,其次是技术转让办公室本身的收益在帐面上往往很难看。这是因为既然拿了纳税人的钱,就必须要公开透明。根据政策的要求,绝大部分的技术转让收入都几乎要再分发出去从事后续的研发或作为奖励等等,因此从帐面上看起来基本都没赚什么钱,都分出去了。这就表明,如果真的要拿许可费收益来作为绩效指标时,千万不要有太多不合理的要求或者期待,一上来对于做技术转让的单位就必须要认定那不是要用来赚钱的,最多只是当个过手财神,去帮着别人赚钱。也因此他们会不断自我提醒,知识扩散才是首要的使命,不是赚钱。这也跟我们国内做的情况大相径庭,完全概念不一样的。

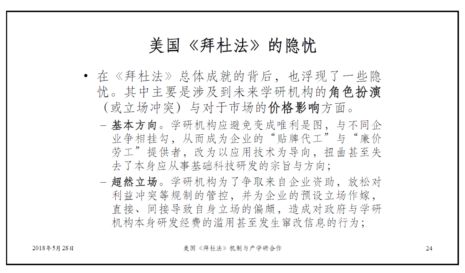

在这里也要向各位表明,什么事情都有好有坏。《拜杜法》不是万灵丹,它也有好些毛病(明显的或潜在的),有一些隐患已经出现。首先是研发的基本方向。是不是因为《拜杜法》出现之后,很多基本研发、基础科技研发不做,变成专门想搞些应用技术,忙著赚钱、报业绩、唯利是图,就为了让帐面上好看?第二是本身的立场与坚持。为了想与一些特定的企业合作,你的立场有没有问题,是否还能保持超然客观?还是变得奇奇怪怪?这当中的利害冲突与回避几乎不可避免地会导致产生很多的争议。

再来是会不会产生失衡的问题,我们平常老是去看诸如斯坦福啊、麻省理工(MIT)等等这些位在金字塔顶端的学校,好像做得不错。事实上跟他们打交道的时候你可千万要小心,你跟MIT打交道,他不再只是麻省理工学院喽,而是不折不扣的“麻省理工公司”!他只不过名字叫做“麻省理工学院”,那里头的人都牛得很,精到不行。在谈判技术转让的时候,那里面有人戴黑手套、有人戴白手套;有人唱黑脸,有人唱白脸,看你碰到哪一号,你会遭遇到截然不同的态度,那都有原因的,这是他的一个策略,他要推广他的科技创新,他自然也要去争取最大的利益。

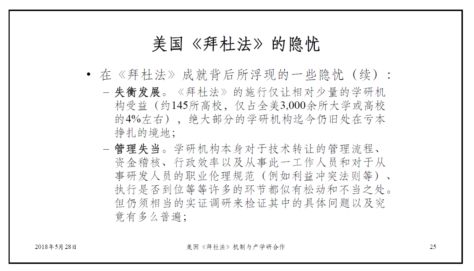

还有管理适当也是问题,尤其是有关利益冲突的法则和政策,这是非常值得我们借鉴的地方。如果能公开透明,一切按照利益冲突法则处理,那么最近在清华大学发生的那个案子,涉及到一位知名的教授和潜值甚高的研发项目,就可能有机会避免,如果这么做的话,是可以预防的。现在看著一位极为优秀的学者竟然为了这个事儿被关到牢里去了,将来可能还会有其他的人遭逢同样的问题和命运,实在是莫大的遗憾和损失![4]

另外还有一些行为偏差的问题,像是所谓的“专利非实施实体”(patent non-practicing entities, NPEs),好复杂的名字,也有别的称法。不管你叫他们什么名字,NPEs也是褒贬不一,不过负面评价显然要远远多过正面评价,这是个公认的事实,至少在美国是如此。凡是被他们咬过的都非常受不了,就像凡是被小流氓耍无赖、收过保护费的,自然看到了就不免会恨得牙根痒。但是你说“小流氓”们都是坏蛋吗?话说有的收了保护费以后还真的很仗义,会不时的反馈一些给市井乡里,所以这里头也是有著看很复杂的画面。这里有许多有趣的问题,但由于咱们今天的主题不是NPEs,所以也很抱歉就无法展开了。

再来谈一下关于“双重课税”的问题。

基本上这是认为当政府用了纳税人的钱从事研发,之后再用额外的纳税钱去资助后续研发,对纳税人而言(尤其是花钱去购买包含了其研发成果的产品的消费者而言),那些隐藏在其中的许可费等成本转嫁,就是实质上或变相的双重课税,各位觉得有没有道理呢?好象有点道理,是吧?这个都是在采取这套制度之前需要先沟通、解决的一些基本概念问题。当时负责起草《拜杜法》的艾伦先生就同那些抱持怀疑态度的议员们表示,从宏观经济的角度来看,这的确是一种双重课税,但是投下去会得到的经济性和非经济性的回报将远远超过那一点危害,在取舍之间,这样的额外支付还是值得的,否则没有付出就不会有所回收。

学研机构的首要使命是知识扩撒与经验分享,绝对不要把经济收益摆在首位。各位如果有机会到国外接受这一类的培训时,应该会发现绝大部分的讲者出来做介绍的时候, PPT的第一页就会讲我们的使命是什么。无论是列出了8个或10个目标,按照优先顺序排下来,你会发现应该还是会有金钱上的回报(如许可费)等,但是应该都是排在很下面而不是摆在最上面。

如果今天我作为一所高校收了某个企业的一大笔钱,表面上当然好看,但是如果发现这么一来却会受到太多的限制,甚至引发外界的质疑,到底我这个学校是为谁而开时,这就会影响到这个优先顺序,让学校的主要任务不再是知识的扩散和分享了。在商言商,一个企业当然不希望外界(尤其是自己的竞争对手)知道太多他们究竟在从事什么研究,所以产学合作有它先天上的矛盾性。我们可以看到很多的高校就会婉拒那个项目,宁可把它推掉。我知道几所非常知名的美国高校过去就婉拒过金额很高,但限制性要求也很多的项目,但是不可否认,现在“钱”字当头时能有这样风骨的似乎是愈来愈少了。[5]

我们刚提到美国有3,000多个高校、研究机构,加上700个联邦实验室还有各州的相关单位,可以说至少有3,700到4,000个单位在从事有关技术转让的工作。在这么多单位里面,先稍微谈一下联邦实验室,因为它们的状况比较特殊。从《拜杜法》的角度来说,联邦实验室分为两种,一个叫GOGO,一个叫GOCO。 GOGO的意思是政府所有,政府运营的联邦实验室(government-owned, government-operated),通常表示国家安全档次很高,不会随便让出来,像是做核能的,秘密武器的研发,海军实验室等等。至于GOCO,是政府所有,但却是委外运营的联邦实验室(government-owned, contractor-operated),GOCO现在很多情况下受到的管制越来越宽松,越来越像大学或研究机构;而GOGO则仍是受到非常严格的管制。如果想跟美国联邦政府打交道,其实有很多可能的合作机会。

回到其他从事技术转让的单位。其中真正做得还可以的大约有145个左右,比例很低,不到4%。在这145家高校或研究机构里面,真正做到可以赚钱的,只有前面的大概20、30家。而且有盈馀的像斯坦福、MIT、华盛顿大学等也不是年年丰收。如果看绝对数字的话,或许很吓人,运气好的可以获得一、两千万美元的许可费收益,一般的则可以拿到700、800万美金,这当然貌似不错。然而问题是这个绝对数字还要看相对于什么?既然那是从研发经费来的,那么再相对于拿进来的研发经费,比例就变得非常之低,像斯坦福一年拿差不多3亿美元研发经费,许可费对总经费的比例就是1千万比3亿,约合3.3%,已经是非常之高了。换句话说,如果真的要考虑纯金钱上的业绩什么的,做技术转让工作的合理预期应该是实拿的研发经费的1%左右。如果能上到1.5%甚至更高,那就可以偷笑了。如果能拿到3-4%,那就像是中了头彩。如果从这样的基础上去做预期就比较对了,这才合理。所以为什么个人非常担心,政府或学研机构在定政策的时候似乎并没有这样的概念,一旦定下了个数字之后,经常就会让从事这个专业的人懵然不知所措,于是往往只能“弄虚作假”,以图至少在帐面上达到那个非常不合常理的要求和期待。但这又往往会导致领导给出更不合理的业绩要求出来,于是形成恶性循环。

从研发到申请专利再到商品化的整个过程要相当的时间,马上就会提到“保姆论”。就像把一个人抚养长大,从一个小小的专利,变成一个非常有用的产品,不是一蹴可几,而是要费很大的力气,要呵护出来,但是换回来的是这个国家真正研发实力,这才是一个国家科技政策所应著重的主轴,而且往往需要2、30年以上的功夫去培养才能见真章。而且不是个个都会“出类拔萃”,站在金字塔的顶端。这就牵涉到在管理上要如何的有效配置本身有限的资源,不能老是空思梦想的做发财梦,想去不切实际的竞逐“巨星级”的技术,那是可遇而不可求的。

如果从整个专利服务的产业链条来观察,产学合作就如同要建立一个婚姻关系;而从中如果能产生出任何的成果,那就彷佛是个初生的婴儿。这个婴儿是否能够顺利成长,被社会(市场)接受,却还在未定之天,因此还需要很多的呵护与培养。所谓的“媒婆论”是说在促成产学或产研合作的过程中,知识产权的中介服务其实是要扮演“媒婆”的角色,希望能促成一个好的“姻缘”。而“保姆论”则是说,当产学合作成功了,而且还得到了成果时,获得的专利权就彷佛是个“受精卵”,这“受精卵”能否成功变成一个“胎儿”(商品化为产品)出世,那还真不一定,真没有人知道,中间还要经过许多的考验,而且夭折的可能、折损率很高。所以必须得慢慢地呵护培养。这才是我们所认识的技术成果转化或商品化的过程,获得、管理与运用专利权只是其中的一个环节,不是把专利权这个本来应该作为一个工具的却变成了结果、当成了商品去交易。固然那当然不是不可以(有时被称为专利的“金钱化”patent monetization),但终究不是常态。一旦胎儿(含特定技术的产品)出世,这时要开始行销,想像我现在抱着个婴儿对您说:您看这个胖大小子不错吧,我跟你说30年后绝对是个领导人,您信不信?赶快来投钱帮著一齐来养,将来一定会有回报的。您是信也不信?估计您一定要问了,我凭什么敢这么讲?而我手上所拥有的唯一凭借就是有一、两个专利。我靠这一、两个专利,就敢说将来这技术一定会不得了,您是否会相信呢?这正是整个技术转让与成果转化或商品化的核心与挑战。所以在美国从事技术转让工作的人员基本上都是内聘的(in-house)专业人士,甚少会假手他人。想想自己的小孩会愿意随随便便就拿出去交给别人代养么?换句话说,如果被认为是真正潜质很高、有高价值的专利,当然是抱在自己怀里自己养,只有在万不得已的时候才会送出去。还是以培养小孩做比方,比如说家长要出远门,这时候才请人来代管一下孩子,那是一时性的问题,不是一天到晚都丢给别人去管,否则就只怕孩子不再是自己的喽。所以按照“保姆论”的精神,就得要几乎随时、天天都得盯着。这样才能把一个产品给带出来,把一个技术带大。这可能跟国内既有的“主流”想法或认知是完全不一样,但或许我们要对这个观念做出一些改变了,用这样的态度去面对和思考要如何来制订相关的科技和产业政策,怎么在这个基础上让市场活络起来。

行走到这里,我想同各位介绍一个与产学合作、技术转让有直接关系的经典案例或故事。在这个故事当中的专利一般是称为“科恩-博耶专利”(Cohen-Boyer Patents),因为其中包括了两位共同发明人,一位名叫Stanley N. Cohen,是斯坦福大学的教授,研究的方向是怎么样把基因能够完整的切割;另一位名叫Herbert W. Boyer,是加州大学旧金山分校的教授,研究的方向是如何把基因能完整的的萃取。两个不同的学校、两个不同的教授,两边分别遇到了研究瓶颈,难以突破。有一次开研讨会的时候,他们在午餐休息时坐到了一块儿,都点的是Pastrami(一种犹太人创出的腌牛肉三明治),一聊才发现你缺的就是我的,我缺的就是你的,太棒了,于是我们何不协作一下,两个高校也不算很远,都在旧金山湾区?

但是不要忘了当时是1972年,《拜杜法》还没有出现。所有做出来的研发成果如果有什么权利的话,基本上就统统归政府所有。第二这两所高校都强得不得了,基本上谁都不让谁,斯坦福认为自己牛得很,加大旧金山分校医学院也是全美国赫赫有名的,除了东岸的约翰‧霍普金斯大学(Johns Hopkins University)医学院、哈佛大学医学院,再来应该就是它了,是所谓全美四大医学院之一。所以当他们想开始从事这项合作时,就碰到了一些门户壁垒的问题。第三、在当时的环境之下,很多高校根本还没有从事跟技术转让有关的专业人员。斯坦福虽然有,也还在草创的阶段,有些不知所以,包括还不太清楚这么一座偌大的高校里各个研发单位究竟都在做些什么?基本上也没有什么人去申请专利。当时许多研发人员根本不太想跟负责技术转让的人员对话,认为是在浪费他们的时间。他们是做实验研究的,总觉得去跟你谈什么技术转让的事情有个啥用呢?所以一个很大的挑战就是技转人员要怎么能跟研发人员说得上话,而且要让他们觉得是真正的在替他们做一件非常有用的事情?

再下来一个大问题是什么呢?就是要决定是否应该去申请专利?那好,专利权归谁?当时的答案也很简单,就是“政府”。那学校一定会问:那我干嘛去申请专利呢?谁要出这个费用?在美国一定是自己掏口袋,跟国内有政府补贴是完全不一样的。既然得掏腰包,显然不便宜,一个专利那时候的申请费加律师费再加维持费等等,尤其是牵涉到一些重要或重大技术突破的东西,往往就要要花掉好几千块美金,换算成今天的价值也要上万,实在颇为昂贵,那么校方愿意给这个预算让技转人员去“为人作嫁”么?

从研发人员的角度而言,他们难免会认为,做了半天就算功劳也总有点苦劳呗?既然有什么权利都还是归了政府,那干嘛还去做呢?此外,这项研发从一开始就有争论,因为其中涉及到基因分割与萃取的技术,用我们现在的话,就是所谓的“转基因”技术。科学技术的本身固然没有特定的取向或价值观,但是由于各界难免有不同的解读,不同的社会道德与价值观,于是就注定会产生很大的争论。所以当斯坦福大学打算对此提出专利申请的消息传出时,一时舆论大哗,不少人质疑:等一等,你到底想干嘛?你想申请专利?基因可以申请专利?……在还不了解整个技术的内涵到底是什么之前,社会的不同层面却已经开始有了直接的反应和质疑,甚至问道:如果基因可以获得专利的话,那么我们每个人的存在本身是不是就已经构成了侵权行为?因为我身上刚好有这段基因,这还了得,你们凭什么拿着纳税人的钱,又要申请专利,还可能来告我侵权,即使我啥也没做,这样行吗?这说得过去吗?这符合道德规范吗?……所以各位可以看到,在当时的背景之下一大串的问题就跑出来了。

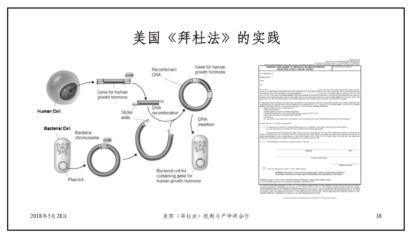

各位如果您是做技术转让的工作人员,在面对到这样的情况时该怎么办呢?这后头当然还是有业绩的压力,那么应该怎么来处理?怎么去跟各个方方面面沟通?现在不只是要面对两个科学家而已,还有周围各个与此有直接、间接关系,各种利害关系的人都要可能需要接触,该怎么办呢?所以我们看到斯坦福经过了差不多整整6年的努力,才把相关的第一个专利申请给“搞定”(获得授权)。他们在1976年正式提出了第一个与这个科技有关的申请专利,但是美国专利商标局一直没有表态。然后到了1980年12月2日才给出第一个专利。这个专利要如何来申请也是很大的考验。斯坦福最后决定将整个发明的相关技术分拆为三个专利:一个是程序专利(或制程专利process patent),另外两个则是产品专利(product patent),产品又分两种,一个是所谓单核细胞(prokaryotic cells),一个是真核细胞(eukaryotic cells)。两者加总基本上就涵盖了所有的可能。

但是有个问题:这里是涉及到一所极为知名,叫做斯坦福的高校,高校有其法定的使命和任务。当别人想要使用这个专利,而学校又是靠著纳税人的钱(研究经费)获得了相关的专利权时,要怎么来处理这其中的许可呢?

我们现在回过头去看当时的那段历史过程,实在不能不佩服他们当时的巧思与作法,以什么样的态度和方法来面对和处理各种的困难和挑战。刚才提到了这两位教授,左边的照片是Herbert W. Boyer教授。正因为这个发明专利,他和他的一个投资合伙人组成一家小公司,并从斯坦福取得了许可从事产学合作。当时资金有限,就先租用了一个挺破烂的旧马房,在南旧金山的山坡下面,现在还保留在那里,就从那里开始。现在还开放可以供大家去参访。这嘉新创的公司取名也很简单,就叫基因工程公司(Gene Engineering Technology Co.),从商标命名的角度去看,简直没有显著性可言。等到这家企业比较有规模了,就把这几个英文字给合并成了一个新字,合起来叫Genentech(基因泰克,这次就很有显著性了)。发展至今已经成为全球规模最大的生物科技公司,而他就是两位共同的创始人之一。在图右的则是Stanley N. Cohen教授,包括了当时和最近的照片。他们两位目前都还健在。

这里也要介绍这两位。左边的是Nils Reimer,他是斯坦福大学技术许可办公室的创始人兼首任的主任。斯坦福的技术转让单位不叫Office of Technology Transfer (OTT),而是称为Office of Technology Licensing (OTL),其实意思是完全一样的。Reimer退休之后,由他手下的原副主任Katherine Ku女士接手,一直到现在(不过应该也快要退休了),她是第四代华裔,不会说中文,个人对他们两位都非常的佩服。

刚才提到,博耶—科恩先后获得了三个专利。那么与其相关的所有许可要怎么做的呢?基本上也是透过他们两位想出来的。特别声明:由于这段历史后来成为美国从事产学合作与技术转让(也就是科技成果转化)的典范,而且带动了全世界一个新的生物科技的发展,斯坦福大学方面后来还特别制作了一个口述历史,希望能把当时的重要信息和经验都能保存下来,供后人参考。这里其实有一部分的资料正是取材自这个口述历史,必须注明出处,不能侵害他人的知识产权。

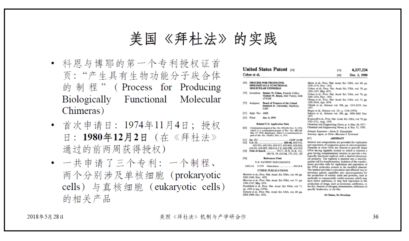

这张图是那三个专利的头一个。可以看到,它的名称是“产生具有生物功能分子崁合体的制程”(Process for Producing Biologically Functional Molecular Chimeras),专利号是4,237,224(美国的专利授权最近刚刚突破了第一千万号),申请的时间是1974年11月4日。由于中间转了几个弯,峰回路转,最后的授权日是1980年12月6日,整整六年多一点点,而且很巧,就是在拜杜法通过前两周拿到了这个专利权。

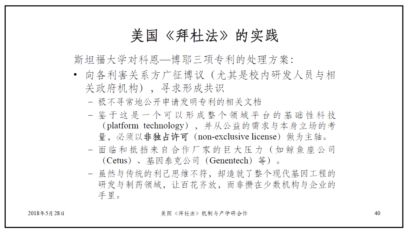

那么究竟要如何来处理这相关的许可事宜呢?据Katherine Ku女士后来的回忆,他们首先就定下了几个非常重要的指针,也就是一开始就必须要把宗旨、大方向给定下来。第一要表明我斯坦福是一个教育机构,所以一切的所作所为都必须服膺从事公共服务(知识扩散)的根本宗旨和理念。第二是如何做才能产生最好的激励效应?眼前出现了一个很好的技术,也可以看到它具有极高的潜质。那么如何能让这么一个预期有可能会成为不得了的科技能将来可能形成一个新的研究平台,甚至发展成一个新的产业、新的研发体系,如何把其中的潜质给带出来?第三则是我怎么样能管理好其中可能产生的危害?而最后一个目标则是要考虑如何给各个提供好的收入给各个与这个研究相关的研究者?

也就是在这4个要求下,技转部门必须权衡决定要怎么去安排相关的技术成果转化(许可)方案。许可一般不外两种方式:一个是独占许可(英文是exclusive license),一个是非独占许可(英文是non-exclusive license)。在当时的各种主、客观环境下,基本上是不可能使用独占许可的方案(否则大概就会被“千夫所指”了),所以唯一的方案就只有非独占许可。我们都知道,一旦走了非独占许可的路径,就意味著收入会大幅度暴跌。那么有没有什么办法在这个前提下能依然维持不断的收入(虽然少了很多),至少在专利有效时间内是如此?第二个作法是,在策略上把可能最容易过关的专利申请先提出,在这里是关于基因分割与粹取的方法(或所谓的制程专利process patent),让它先提先过。结果还是费时六年,刚才已经提到,在1980年年底就拿到了。第二个产品专利则拖到1984年才拿到,最后一个专利要到1988年才拿到,前后又拖了8年,审批时间是6年。想想一个完整的发明专利申请,在帐面上还必须拆解为三个专利分别提出申请,前后一共耗掉了14年,也的确是够呛的。

斯坦福方面当下做出了一个让外人看起来认为简直不可思议的事情:他们提出了一个“期限抛弃声明”(terminal disclaimer)(我不确定是否有个官方、正式的译名,这只是个人所采用的翻译)。是什么意思呢?就是上图右边显示的那份美国专利商标局印制的表格,内容只有一页,相当简单。当事人只需要填这个表,把相关的专利号和名称等信息写在上面,就可以随时自愿放弃或缩短了特定专利的保护期间。斯坦福大学这么做的意思是,第一个专利有关联的另外两个专利虽然授权时间分别相差了4年和8年,但是现在就这么大笔一挥,表明准备让三个专利都在第一个专利到期的那天也跟著统统都到期。换句话说,就是在1997年12月1日当天结束时全部到期,以后就是公共财了,任何人都可以自由使用。如果从表面或短线的效益来看,这真不知道要损失多大的金钱收入呢,好像非常不可思议,是吧?的确有不少人在质疑斯坦福的OTL人员,既然都已经费了半天的力气、投下了不少的资源、时间好不容易拿到了专利权,怎么就这样轻易的放弃了?从现在看回去,也是因为这样才造就了斯坦福的技术转让机制,造就了一个国家和社会的全新科技领域。这就是我今天特别想说的:我们真的需要一批有远见,有大视野的专业人士以高屋建瓴之势来擘划技术成果转化的大策略与大方向。要看大,不要看小,不要光顾著眼前赚多少钱,搞到目光如豆,而是要拉长看,去思考用如何的方法来达到那些目标。

上图是整个基因完整剥离与粹取的方法,这当然只是一个简单的流程图表,也附在这里让各位看一下,供作参考。

斯坦福方面最终采取的第一个具体处理方案是,对于非营利性的教育或慈善机构而言,可以自由获得非独占许可,不需要事先经过学校的同意。这就表示我这所高校完全是公益性的,我只对私人企业、盈利性企业才收许可费,而且是以非独占许可的方式来计费。可以想见,这一下子不知道多少人恐怕要乐翻了。

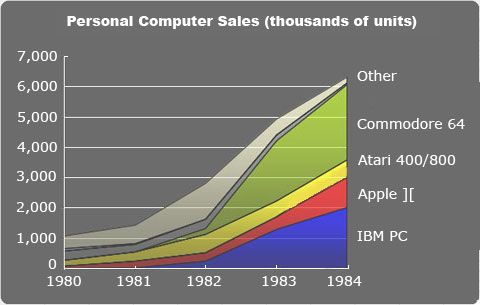

图表信息来源:ARS Technica

不要忘记那是在1980年代初期,大家都还在尝试摸索,基本上没有人知道具体要怎么做。不过在那时候,很巧的是在别的领域发生了类似这种“以少胜多、薄利多销”的方案,也得到了很有类似的结果。当然我只是事后诸葛,现在回头看去觉得真是很有道理。可是对当事人而言,在当时的环境下完全是在摸石过河,充满了各种的未知与潜在风险。怎么说呢?当时IBM与苹果在竞争个人电脑的市场持份。IBM走的就是非独占许可的路线,是开放式的;而苹果则是采取独占许可,是闭锁式的,被许可方必须在事先设定的链条里走,一切必须经过苹果的认可或同意。IBM基本上就是随使用人的便,没有什么特别的控制。如果观察整个个人电脑的市场,就不难发现,作为最早的开发者之一,苹果的市场持份开始几乎是100%,没想到才经过三年,就滑落到了只有20%多(8比特(或位元bits)的时代,1981-1984),购买者几乎都是对苹果品牌“死忠”的消费者。因为非独占许可往往可以取得快速扩大市场的效应,促成大家广泛的使用,于是很快就成了事实上的标准,也不需要由任何的技术标准委员会去开会决定什么。就是透过非独占许可反而让一项技术或产品成为了市场的标准。在当时并没有人完全了解这点,还认为IBM那么做不就等于拱手把机会让给了别人么?现在我们才懂得原来这才是“把饼做大”,让大家都有机会来共享,结果反而可以大幅扩增了本身的市场持份和影响。斯坦福的这三个专利也是这样。影响所及,现在只要是从事遗传工程或基因粹取的,基本上就无可避免的必须使用到与这三项专利相关的科技。

这在当时也被认为是不可思议。即使在今天的美国,不少在运营科技成果转化很有成效的高校,例如杜克大学,威斯康辛大学校友基因会(简称为WARF)等等,他们还是选择了走“苹果路线”,而斯坦福则是采取了“IBM路线”,两者的作法、取舍等等都可谓大相径庭。由此可见,所谓“美国高校技术转让的运营模式”这样的论述其实具有一定的误导性,因为其中显然不只是某种单一或标准化的作法,而是非常的多元,有许多不同的运营模式和方案。

一般而言,走封闭式的路线就可能比较容易发生争议甚至诉讼。联邦巡回上诉法院联邦巡回院在2002年所判的一个案子堪称经典。在这张投影片上已经列出了案名和案号。这宗案子涉及到一位从事核能研究的教授替杜克大学争取到了很大的项目,也在校内兴建了一座很具规模的实验室(见左图)。后来校长换人,教授跟新的领导产生了矛盾,最终决定走人,转到夏威夷的一所高校。他走之前想把实验的成果带走,带到新的学校去,学校说不可以,不准。不但如此,杜克大学在教授离开后请了他人继续使用原来的实验器材从事后续性的研发,于是遭到起诉,最后学校输了。

法院在判决中表示,无论某个单位或机构是否以获取商业利益为宗旨,只要诉讼中所争议的行为的确是为了促进或达成其章程所规定的合法目的,而且仅止于“娱乐性、满足无所谓式的好奇或学理性的探究”,才符合法律上所谓“试验性使用”的例外,否则就必须事先获得许可。至于使用者是否具备非营利的资格则在所不问。

斯坦福的第三个方案是,作为配套,设置了一个“诉讼准备金”。意思是说,千万不要小看这件事情。虽然表面上是采取非独占许可的方式,让大家都有机会可以使用,但是如何具体的去做还是有一定的章法,凡是不按章法来的,不考虑时间段、不给许可费的,想拖欠的就准备挨告。意思是我不跟你玩儿假的,只要有任何的不合规之处,就会跟你较真,绝对不会客气。据了解的确有3个案子差一点就要诉讼,但最后都是和解了。所以到今天为止,到这个专利结束为止,这也是一个奇葩,从来没有发生任何一宗诉讼。人家一看你准备这么多钱准备打官司,凡是那种玩票的、不是认真要做研发的就打了退堂鼓,也没有人敢去耍无赖。

刚才已经提到,除开这个科技的本身,围绕在旁的各种关切、顾虑、争议等等比较复杂。其中有道德性的争论,专利授权归属的争论等等,所以斯坦福大学的技转部门一上来就决定采取公开、透明的作法,同与此可能有利害关系的方方面面广为沟通,包括政府机构等,希望大家能够从中形成共识。他们发出了大约500多封信,结果获得了60~70个反馈意见,其中包括多数的意见认为斯坦福对于这项科技必须采取非独占许可的方式来运营。透过这样的方式,斯坦福把自己身段摆得很低、很柔软,从这里得到这些经验和教训,吸取了各方面意见,不少是非常有用的经验。所以他们就决定了必须以非独占许可做为主轴,因为那是一个可能可以成为整个相关研发领域平台的基础性科技,从公益的需求与本身立场的考量,必须要这么做。不过这么做也遭致了不小的反对声浪,主要是来自合作方的巨大压力。其中最重要的合作方就是Boyer教授自己成立的那家基因泰克(Genentech)公司,另外一个合作方则是Cetus(鲸鱼座)公司,他们基本的反应是,如果你斯坦福不给我独占许可的话,就不值得做下去了,就变得没啥意思,干吗去搞这个事情?所以斯坦福还得想尽办法来安抚他们的情绪。

最后还有一个很重要的指导理念,就是从一开始便表明,斯坦福不做机会主义者。许可背后真正基础是信赖与信用,你信得过我,我信得过你,这样才能建立一个长期的合作关系,这是一切的根本。既然是做这种专利的长期合作关系,许可费就必须要绝对合理,不滥用潜在的市场垄断来当作杠杆。那时候还没有网络,但是他们还是极不寻常的公开了所有相关的专利申请文档。其次是合理价格,但也保持一定的弹性。这个许可合同先后一共经历了5个不同的版本。

真正替斯坦福带来金钱收益的是“跟追完成许可”(reach-through license)。意思是表面上许可费收得很少,这样可以鼓励被许可方去进行各种后续的研发,实际上则是把双方的成败都绑到了一起;惟有你成功,我才能成功,一旦依据此一技术开发出了产品,这时候被许可方再从该产品的实际销售价格按照一定比率支付所谓的“跟追许可费”(reach-through royalty, RTR)。现在我们看回这段历史可以说,斯坦福的技转人员真的非常有理想性,认为并证明了一个公益的理想性和赚钱是可以同时并存的,不需要把两者给摆到了对立面。

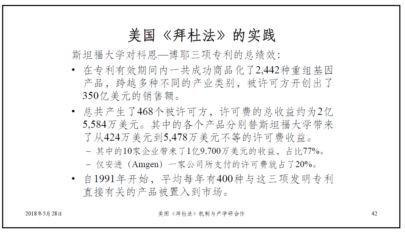

在此有些数字给各位看一下。在三个专利的有效时间内,一共有468个被许可方,总许可费收入约为25,584万美元,其中各个产品分别给斯坦福大学带来424万美元到5,478万美元不等的收益。但是请不要忘记,这里还是呈现出了所谓的倾斜式分配(skewered distribution),十家企业就占掉了77%的收益,光是安进(Amgen)一家,也是全球第二大生物技术公司,所支付的许可费就占了总收入的20%。从1991年开始,每年有400种与这三项专利直接相关的产品上市。各位,这才是真正的科技成果转化,从基础科技的研发到申请专利在到技术转让、后续研发,最后形成各种不同的产品。技术、产品、品牌,这才是整个国家、社会科技政策的目标,一切的激励和配套也是为此而生。

希望中国也能在不久的将来在产学合作方面也能看到类似的发展。市场从来不是万能,就像人体一样,都会时不时的生场病,但毕竟是个非常有意思、很了不起的一个机制,有它的自我调节、新陈代谢等等功能。在操作上也犹如我们身体结构上的“非自主神经系统”,不需要一天到晚管来管去,也恐怕实在管不了多少。比如说,我们如何能用自己的意志力去控制自己的胃要分泌多少胃酸?这实在是控制不了的,基本上是身体凭藉食物当中不同的化学物质与胃壁细胞的交互反应会自己去调配。当然我们现在也有药物去调控,可是这么一来通常就会触发程度不一的连锁反应。就像硬要用政策去影响市场也会产生各种后遗症是一样的。

刚才已经提到,在技术转让或科技成果转化的过程中经常会出现所谓“偏斜分配”的现象。我曾经就这一点分别请问过斯坦福大学的Katherine Ku和麻省理工学院的Lita Nelson两位女士,都是在这个领域中公认的佼佼者,备受尊重。Ku在斯坦福做了35年,快要退休了,在历来这么多的新技术、新发明,究竟有多少算是中了头彩的?Ku告诉我只有两、三个,第一号就是这个,后来又有一个,还有一个跟谷歌有关系,如此而已,完全是可遇而不可求。而Nelson女士的答覆也几乎是完全一样。所以像斯坦福的技术转让部门所面临挑战是什么呢?其实既简单也十分困难:当1997年12月1日到来的时候,也就是当那三个“王牌”专利全都到期失效后,整个技转部门要怎么继续活下去呢?

这就表示不要也不应把主要的精力都搁在那种“明星级”的专利和技术上,更不能缘木求鱼,每天空思妄想会中头彩,平常就要花时间处理好各种表面上看起来不痛不痒,不大不小的各种案件。千万不要小看,这种在英文里被称做“面包与黄油”(bread and butter)的,也许无法让人完全吃饱,但是绝对可以确保不会把人饿死,能够让整个部门继续靠这个维持下去。

另外一个很重要的因素是,斯坦福的校领导们并没有给他们的技术转让部门太大的压力。纵使帐面上的财务业绩不理想,从来没有看到规模性的裁员。学校继续把那个部门养在那里,还是在不断的、慢慢的做出成绩来,这才是“养鹅取卵”。如果有一天这个鹅居然下出了一个“金蛋”,那是可遇不可求。千万别指望那头鹅以后天天会下金蛋,天下没有这种事情。所谓“杀手级的应用”(killer app),不要乞求它会突然从天而降。反而是各种所谓“面包与黄油”型的技术转让,典型的例子是一些应用软件的许可,反而会带来经常性的收入,缕缕不绝。还有像是一些研发的工具和应用,也是另外一个作长、作远的方向。

我们在从事技术(专利)许可工作的时候,必须了解,其中并不是只有专利权而已,通常是专利权和商业秘密的配套安排。商业秘密也很重要,有各式各样的搭配操作。

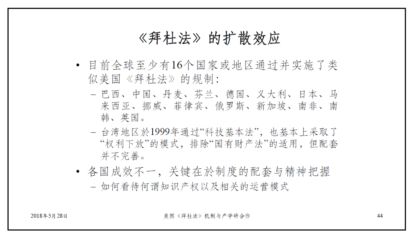

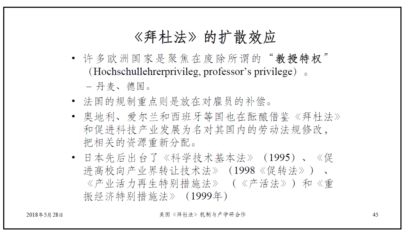

因为时间关系,必须要做个结论。目前全世界有16个国家和地区对拜杜法都特别有兴趣,要采取类似的做法,但是成效不一。日本做得不算太好,褒贬不一;印度做不出来,在立法过程时走上了弯路,于是就黄了;台湾地区学习借鉴了《拜杜模式》,但只引进了半套,还有一些该有的配套政策没有作对,结果情况虽然还是有所进步,但至多是好坏参半,比原先的预期差了不少,好些具体的举措反而成了很值得引以为鉴的负面教材,不要照着那个走就对了。因为时间的关系,这里也就不展开了。大家茶馀饭后闲聊之时如有兴趣,咱们可以“八卦”一下。无论如何,我讲这些话其实是很痛心的,本来不希望看到这个状况。比方说项一些负有重要使命的大型研发机构就最好不要去把自己竟然转化成了NPE的角色,还想到处去诉讼,包括“远征”到美国的德州东区。说实在的,能耍地痞流氓的也不简单,好好的为什么要去“落草”自己当起了所谓的“专利流氓”呢?说得更直白一些,没有三两三还敢上梁山,是吧?

在这里与大家简单的分享一些各国的相关发展情况,也提一下国内的情况。这几张投影片显示了在欧洲、日本、印度等地想要推行《拜杜模式》的结果。至于国内最近修改的《促进科技成果转化法》,在PPT当中也把其中的量点与问题尽可能的都罗列出来,尤其是后者,希望能集思广益。

注释:

[1]参见美国《专利法》第204条(35 U.S.C. § 204 (2014, Supp. II))

[2]这四个案件分别是In re Fabrazyme (2013)、In re Xalatan (2004)、In re Norvir (2004)以及In re CellPro (1997),参见National Institute of Health, NIH March-in Response, http://www.ott.nih.gov/policies-reports。对于这四宗裁决,申请人均未再提出上诉。比较特别的是第一宗由CellPro公司提出的请求案,当时是该公司与约翰‧霍普金斯大学正在进行专利侵权诉讼的过程中所提出,于是出此一招,试图釜底抽薪,透过运用政府的“介入权”来取得专利许可,让整个诉讼的诉因不再存在。但因NIH拒绝了此一请求,遂导致CellPro最终败诉。参见The Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1998)。

[3]Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc., 563 U.S. 776 (2011).

[4]这是关于清华大学建筑学院教授付林所主持的一项名为“全热回收的天然气高效清洁供热技术及应用”的技术。详细的报道可参见袁建胜,从科研能手到贪污嫌犯,一位清华教授如何跌入产权漩涡,《财经杂志》,2017年7月13日,载于https://m.21jingji.com/article/20170713/herald/500bbea73d06e0f7684d384b432f1878.html。

[5]参见Seth Lubove and Oliver Staley, College Gifts Now Coming with Strings Attached, Washington Post, May 14, 2011, available at https://www.washingtonpost.com/business/college-gifts-now-coming-with-strings-attached/2011/05/08/AF9TEf3G_story.html?utm_term=.9b4d614b5fe1; Ángel Cabrera, How George Mason Will Take the Controversy Out of Its Gift Agreements, Chronicle of Higher Education, May 15, 2018, available at https://www.chronicle.com/article/How-George-Mason-Will-Take-the/243414.

来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

编辑:IPRdaily赵珍 校对:IPRdaily纵横君

推荐阅读

大咖来了!这些重磅嘉宾将要出席2018全球区块链知识产权峰会

“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”

「关于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年,是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台,致力于连接全球知识产权人,用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户(国内25万+海外30万);同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源,通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

(英文官网:iprdaily.com 中文官网:iprdaily.cn)

本文来自IPRdaily.cn 中文网并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn/”

共发表文章4693篇

共发表文章4693篇文章不错,犒劳下辛苦的作者吧

- 我也说两句

- 还可以输入140个字