没收到验证邮件?请确认邮箱是否正确或 重新发送邮件

#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场,未经作者许可,禁止转载#

“本文结合几件无效案例对现有技术与发明所要解决的技术问题之间不存在技术上的联系的情况进行举例说明。”

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:侯艳超 成都超凡明远知识产权代理有限公司

在专利申请的授权和确权程序(无效程序)中,通常采用专利审查指南中明确规定的“三步法”作为主线来进行创造性判断。创造性判断“三步法”的第一步为“确定最接近的现有技术”。最接近的现有技术,是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。特别地,在创造性判断的第三步中,对于是否存在改进现有技术获得要求保护的发明的技术启示的判断中,最接近现有技术为所属领域的技术人员提供对现有技术进行改进的起点。

在评判创造性时对于最接近现有技术的考量除了技术领域、是否公开了发明的最多的技术特征等因素之外,还需要特别注重判断最接近现有技术与发明所要解决的技术问题在技术上的关联性。现行专利审查指南2023明确了,在确定最接近的现有技术时,要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。技术问题“相关联”强调专利申请所要解决的技术问题与现有技术的技术问题应存在联系。

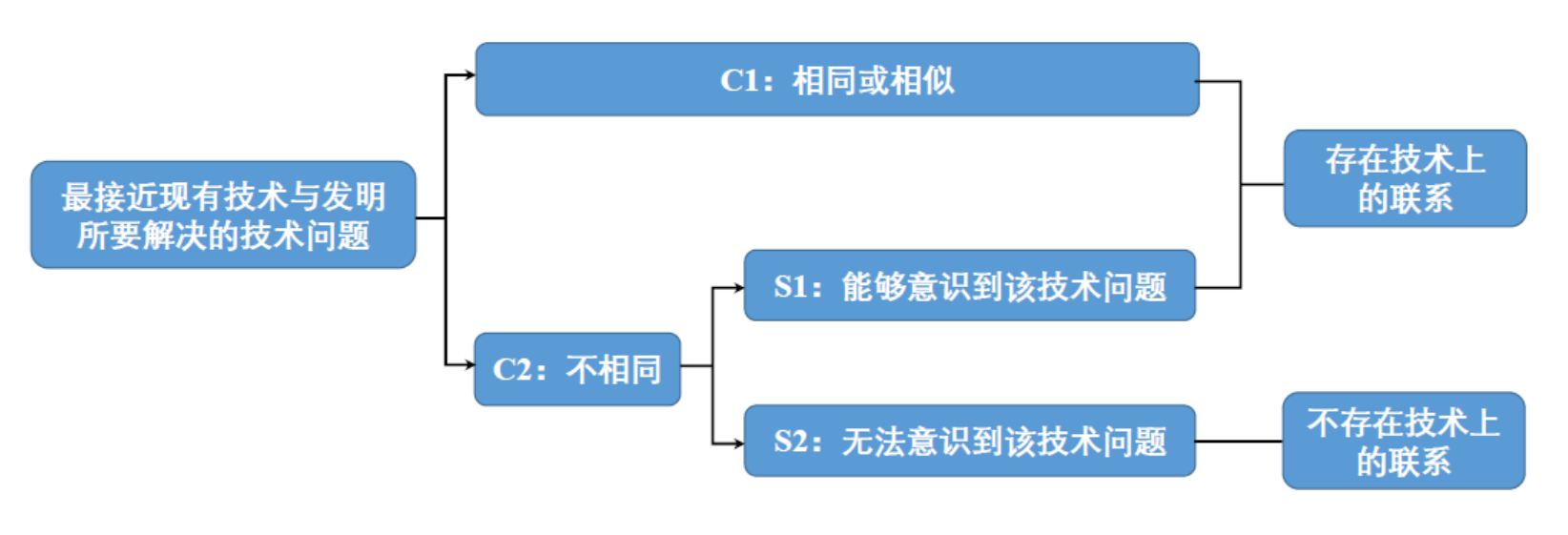

笔者以下图示出了最接近现有技术与发明所要解决的技术问题是否存在关联性的若干种情况。在情况C1中,如果最接近现有技术中明确记载的发明目的或技术问题与专利申请所要解决的技术问题相同或相似,则可以确定最接近现有技术与发明所要解决的技术问题存在技术上的联系。情况C1具体可以体现为例如最接近现有技术中存在着这样的技术问题、希望解决或者已经解决了这样的技术问题。在情况C2-S1中,如果最接近现有技术中没有明确记载所要解决的技术问题,但所属技术领域的技术人员基于最接近现有技术所公开的内容可以认识到该技术问题的存在,则也可以确定最接近现有技术与发明所要解决的技术问题存在技术上的联系。在情况C2-S2中,如果最接近现有技术中没有明确记载所要解决的技术问题,并且所属技术领域的技术人员根据最接近现有技术所公开的内容无法意识到所要解决的技术问题,则最接近现有技术与发明所要解决的技术问题不存在技术上的联系。情况C2-S2具体可以体现为例如最接近现有技术中根本就不会存在这样的技术问题,或者由于申请日前的认知局限所属领域技术人员基于最接近现有技术所公开的内容根本意识不到这样的技术问题。

发明创造的目的在于通过技术方案解决发明所要解决的技术问题并实现技术效果,只有现有技术与发明所要解决的技术问题之间存在技术上的联系(例如,情况C1或C2-S1)才更有可能成为达到发明目的最理想的起点。然而,如果现有技术与发明所要解决的技术问题之间不存在技术上的联系(情况C2-S2),则所属领域技术人员以此为基础将无法产生完成发明创造的动机。

以下,笔者结合几件无效案例对现有技术与发明所要解决的技术问题之间不存在技术上的联系的情况进行举例说明。

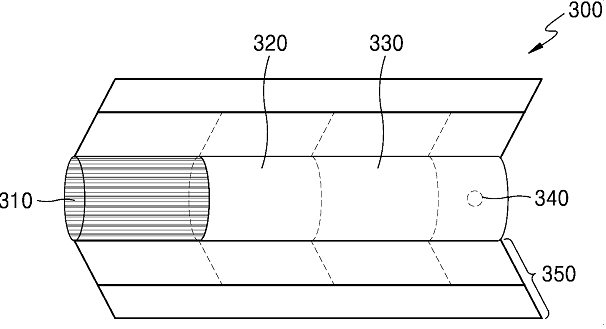

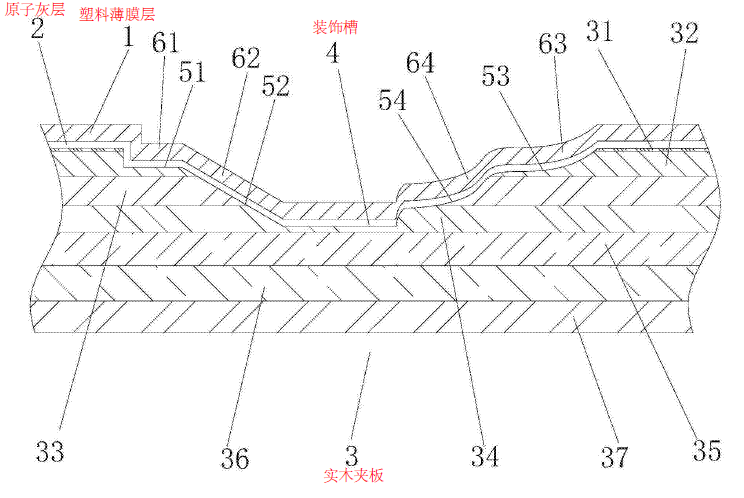

笔者近期受专利权人委托代理了专利号为202080007882.8,名称为“卷烟”的发明专利的无效宣告案(第4W117293号无效决定)。涉案专利涉及一种卷烟,该卷烟采用外部加热来生成气溶胶,而非采用加热器直接接触所插入的卷烟来生成气溶胶。加热器用于加热气溶胶基材部,而介质部则是被间接加热,因此导致存在介质部加热不均匀或者不充分的现象,进而存在不能确保充分量的雾化量的技术问题。为了解决上述技术问题,涉案专利的卷烟(300)包括:气溶胶基材部(310),在被加热时生成保湿剂蒸气;介质部(320),在被加热时生成尼古丁蒸气;介质部包装纸,包裹所述介质部(320);以及外皮(350),将被所述介质部包装纸包裹的介质部以及除所述介质部以外的部件一起包裹。涉案专利通过将介质部包装纸设置成由具有预设厚度和导热率的金属和纸以层压纸形式构成来提高介质部卷烟纸的导热率,从而使得热能有效地传递到介质部,以确保充分量的雾化量。

涉案专利的图6

证据2的图4a

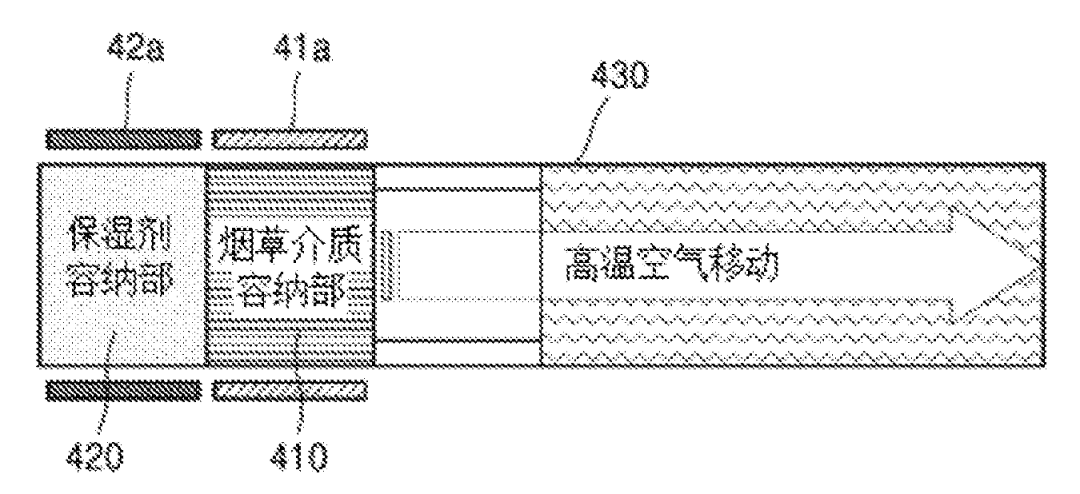

无效请求人主张所属领域技术人员以证据2作为起点并结合其他证据文件能够获得涉案专利的技术方案,而无需创造性劳动。证据2涉及一种气溶胶生成系统,卷烟包括与烟草介质容纳部410区分的保湿剂容纳部420,从而能够降低用于加热烟草介质容纳部410的第一加热器41a和用于加热保湿剂容纳部420的第二加热器42a的动作温度。由于流入烟草介质容纳部的空气是被第二加热器42a加热的高温的空气,烟草介质容纳部410不仅从第一加热器41a吸收热,还从高温的空气吸收热,从而能够实现气溶胶化。

该案件的争议焦点在于所属领域技术人员是否有动机在证据2的基础上改进得到涉案专利的技术方案。我方认为证据2旨在降低对卷烟中所包含的烟草介质和保湿剂进行加热的温度而设置了单独的烟草介质容纳部410和保湿剂容纳部420,并且采用了两个独立的加热器分别对烟草介质容纳部410和保湿剂容纳部420进行加热。证据2完全不涉及为了确保充分量的雾化量而提高介质部卷烟纸的导热率的技术问题,因此,所属领域技术人员没有动机在证据2公开的内容的基础上进行改进来获得涉案专利的技术方案。合议组确认并支持了我方的论点。合议组认为纵观证据2说明书,其所记载的技术方案均是通过第一加热器和第二加热器给烟草介质容纳部和保湿剂容纳部提供不同的加热温度,即使烟草介质容纳部能够从高温的空气中吸收热,其也并没有省略第一加热器使得烟草介质容纳部只从高温的空气中吸收热的意图。换而言之,证据2中的烟草介质容纳部主要是靠加热器直接加热,而非间接加热,相应地,也就不存在涉案专利所述的介质部被间接加热而导致的加热不充分或不均匀的技术问题,所属领域技术人员在证据2的基础上无法显而易见的想到改进包裹所述烟草介质的烟草包装纸以提高其热传导能力。因此,所属领域技术人员没有动机以证据2作为发明创造的起点对其进行改进从而获得涉案专利的技术方案。

在无效决定的决定要点中明确指出,如果最接近现有技术与涉案专利所要解决的技术问题无关,则其通常是沿着与涉案专利不同的改进方向进行研发而形成的技术方案,此时区别技术特征的存在往往会使涉案专利所要求保护的技术方案相对于现有技术呈现出较为明显的差异,所属领域技术人员以该现有技术为基础,无法通过改进获得涉案专利的技术方案。

笔者认为在上述案例中,涉案专利与证据2的介质部/烟草介质容纳部分别采用了间接加热和直接加热两种完全不同的加热方式,因此,所属领域技术人员在阅读了证据2的内容之后无法意识到介质部由于被间接加热而导致的加热不充分或不均匀的技术问题。该案例属于典型的沿着不同的改进方向进行研发而形成的技术方案。因此,最接近现有技术与涉案专利所要解决的技术问题不存在技术上的联系。

除了笔者亲历的上述案件之外,笔者还查阅并研读了以下两个颇具代表意义的典型案件。基于这两个典型案件,相信读者将能与笔者一同进一步深入体会到创造性判断中将现有技术与发明创造是否针对相同或者近似的技术问题、拥有相同或者近似的技术目标作为选取最接近现有技术的核心考虑因素的关键性。

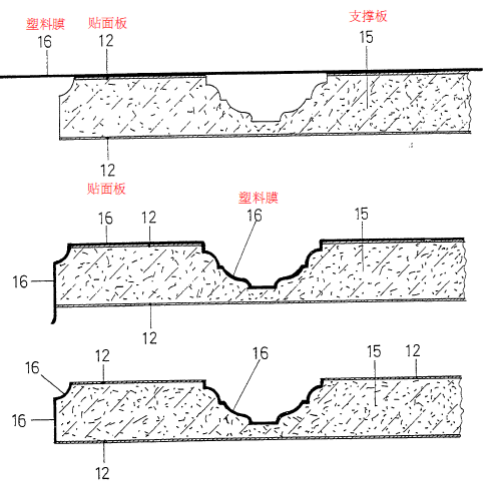

国家知识产权局专利局复审和无效审理部发布的2023年度专利复审无效典型案件中涉及到一件与最接近现有技术的选取有关的无效案(第5W129060号无效决定)。涉案专利涉及一种复合装饰板,包括依次层叠设置的塑料薄膜层(1)、原子灰层(2)和实木夹板(3),所述实木夹板(3)一体化设置有装饰槽(4),所述原子灰层(2)的底部浸入所述装饰槽(4)中,顶部光滑设置并与所述塑料薄膜层(1)粘贴连接。

涉案专利的图1

证据1的图3至图5

证据1公开了一种用于家具的装饰板及其制作方法,制作该装饰板时采用原始的家具板材10是用中密度纤维板作为支撑板15,并覆盖一层贴面板12,在原板材中通过铣削形成装饰槽14。接下来将带有木纹装饰的塑料膜16覆盖在整个装饰板上并深冲,贴紧在装饰槽14的装饰区域的支撑板15上。然后在平面区域的贴面板12中重新剥掉塑料膜16,在平面区域露出单层板12,但是在装饰区域14仍有塑料膜16。再通过例如打磨、酸蚀和涂漆的方式进一步处理用贴面板覆盖的表面12平面,形成具有统一外观的最终的家具装饰板10。

无效请求人主张证据1与涉案专利的技术方案区别仅在于原子灰层,且原子灰层的底部浸入装饰槽中,顶部光滑设置并与塑料薄膜层粘贴连接,并认为该区别技术特征被证据2公开或者属于公知常识(关于公知常识的认定不作为本文讨论的重点,感兴趣的读者可以查阅2023年复审无效十大案件之一中涉及该专利的另一无效决定第5W131645号的解析),并且由此认为以证据1作为起点并结合其他证据文件和所属领域的公知常识能够获得涉案专利的技术方案。

合议组经审查认为:首先,证据1中出于成本考虑,使用纤维板,尤其是中密度纤维板作为替代胶合板支撑板,其与覆盖在其上的贴面板的组合并不同于实木夹板,并且由于板材的差异,证据1的技术方案在客观上并不存在与涉案专利所要解决的技术问题相一致的技术缺陷,即由于多层结构的每层材料密度不同导致槽的表面粗糙凹凸不平且容易变形歪斜的技术问题。其次,证据1的附图4所对应的技术方案是在制作装饰板时所得到的半成品,依照证据1中公开的加工步骤,需要继续剥掉覆盖在未开槽的平面区域的贴面板12上的塑料膜16,以形成最终产品。因此,所属领域技术人员在整体理解证据1的技术方案后,在面对附图4所对应的半成品时,其改进的方向和采用的技术手段并未指向权利要求1的技术方案,需要从其他现有技术中获得足够的技术启示。

在无效决定的决定要点中明确指出,如果在创造性判断中,与涉案专利比对的最接近现有技术是对比文件中最终产品的“半成品”,而该对比文件中对于该“半成品”改进的方向和采用的技术手段并未指向涉案专利的技术方案,且也不存在导致涉案专利所要解决的技术问题的缺陷,则在其他现有技术未给出足够技术启示的情形下,涉案专利具备创造性。

笔者在仔细研读该案例之后认为有两个方面值得我们借鉴和思考的点。首先,由于涉案专利和证据1分别采用实木夹板和纤维板作为加工原材料,由于所采用的加工板材的差异,证据1中根本不存在由于多层结构的每层材料密度不同导致槽的表面粗糙凹凸不平且容易变形歪斜的技术问题,也就是说,所属领域技术人员在阅读了证据2的内容之后根本无法意识到存在上述技术问题。另外一个思考角度是,证据1与涉案专利比对的技术方案仅仅是证据1的“半成品”,而证据1对该“半成品”进行继续改进的方向和采用的技术手段也与涉案专利的技术手段完全不同,属于沿着完全不同的改进方向研发而获得的技术方案。因此,最接近现有技术与涉案专利所要解决的技术问题不存在技术上的联系。

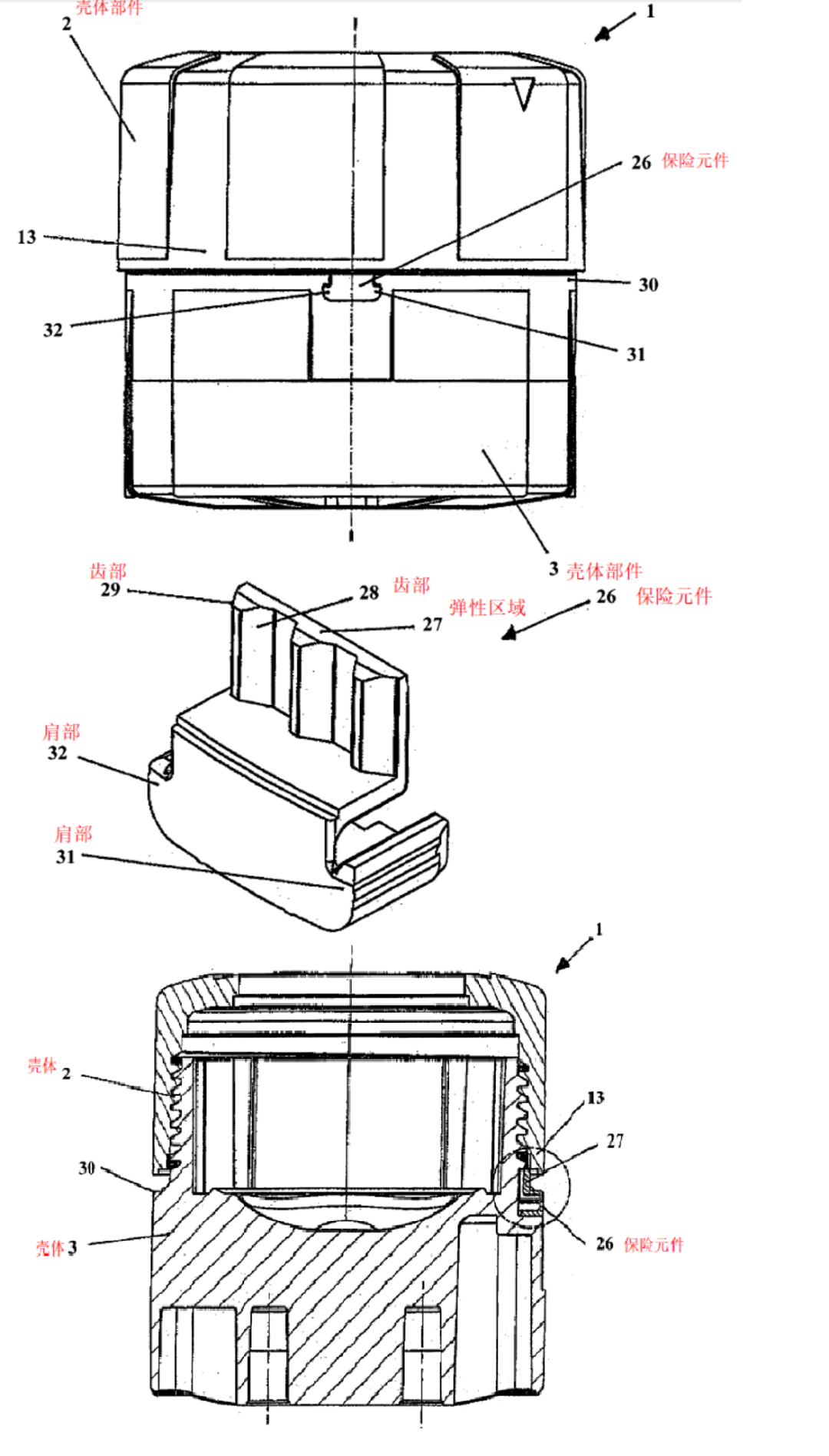

另一典型案例是涉及名称为“防止未授权的拧开的保险元件”的专利的无效案(第47085号无效决定)。涉案专利涉及一种防止至少两个可拧紧的壳体部件(3、2)的旋开的保险元件(26),保险元件(26)夹紧地并与另一壳体部件(2)共同作用地布置在壳体部件(3)中的一个中,且保险元件(26)具有带有指向外的齿部(28、29)的弹性的区域(27),并且保险元件(26)的精确的配合和防旋转的布置通过两个肩部(31、32)的构造来实现,这两个肩部(31、32)安装在壳体部件(2、3)中的下部件处的与之相适应的槽中。

涉案专利的图1至图3

证据1的图1

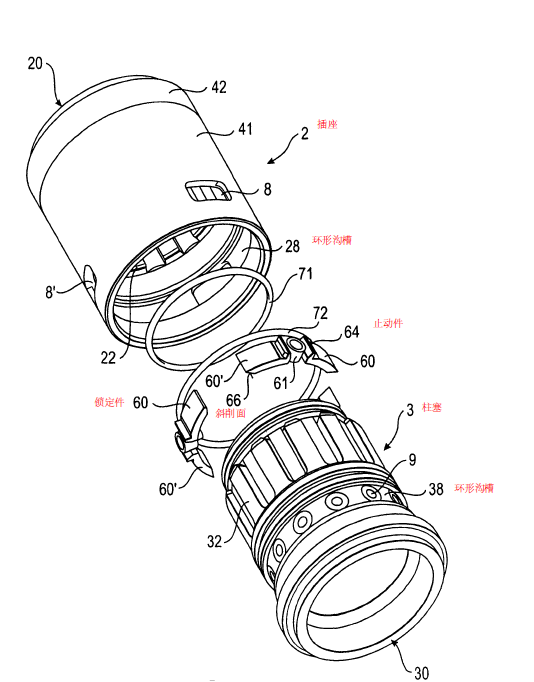

证据1作为最接近的现有技术公开了一种用于管件的管道连接件,该管道连接件包括:用于第一管件的连接部分的插座2和在轴向上插入插座2中的柱塞3,该柱塞3具有用于笫二管件的连接部分30;用来实现能够经受扭矩的连接的接合部分,接合部分包括设置在插座2和/或柱塞3上的至少一个轴向肋和设置在柱塞3或插座2上的至少一个对应的轴向沟槽;用来固定轴向位置的紧固部分,紧固部分具有在插座2上形成的第一环形沟槽28和在柱塞3上形成对应的第二环形沟槽38。可以通过在插座2上的至少一个嵌入开口将至少一个锁定件60嵌入到两个环形沟槽28、38中,以在插座2和柱塞3之间产生一个形成锁定的连接。

该案的争议焦点在于所属领域技术人员是否有动机在证据1的基础上改进得到涉案专利的技术方案。关于证据1中柱塞3和插座2的连接方式,请求人认为证据1的说明书中记载有“用来实现能够经受扭矩的连接的接合部分”,其中的“扭”表明柱塞3和插座2之间也是可拧紧的,因为“扭”的含义为圆周向的转动,而且两个部件通过使部分区域重合,实现相对位置的固定就是拧紧。

合议组经审查认为:“经受扭矩”是指部件能够经受使其发生转动的力矩,并不是指部件本身能够发生转动,相反,能够产生转动的部件并不能经受使其发生转动的力矩,因此,要经受扭矩,柱塞3和插座2之间不可能发生相对转动;其次,证据1中的接合部分是指柱塞3的齿部32上具有的多个轴向肋和轴向沟槽,如上所述,柱塞3的齿部用于与插座2的齿部啮合,显然该齿部的存在,使得插座2和柱塞3之间不可能相对旋开;“拧紧”的含义是握住物体的两端分别向相反的方向用力转动使其达到接合紧密的状态,可见能够被拧紧的两个物体之间存在相对的转动,且能够经受相反的圆周方向的作用力,而请求人所述的两个部件通过使部分区域重合实现相对位置的固定,这仅仅表明两个物体之间存在两个重合的区域,并不表明两个物体之间存在相对的转动,因而尽管证据1中柱塞2和插座2之间存在有两个相对位置重合的区域,也不能表明二者可拧紧。由于证据1中并不存在至少两个可拧紧的壳体部件,也不具有设置至少两个可拧紧的壳体部件的需求,因而证据1不可能涉及涉案专利所要解决的“防止两个可拧紧的壳体部件未授权的旋开”这一技术问题,故在现有技术没有给出技术启示的情况下,所属领域技术人员没有动机将证据1作为改进的基础以获得涉案专利权利要求1所要求保护的技术方案。

在无效决定的决定要点中明确指出,如果最接近的现有技术与发明所要解决的技术问题无关,且其他现有技术也未给出对最接近的现有技术进行改进以解决发明所要解决的技术问题的技术启示,则所属领域技术人员没有动机对最接近的现有技术进行改进以获得发明的技术方案。

笔者在认真研读了该案例之后深有感悟,涉案专利和证据1为实现两个壳体部件之间的连接分别采用了拧紧连接和插接连接两种不同的技术构思。由于证据1采用插接连接,因此并不存在可拧紧的壳体部件,也不具有设置可拧紧的壳体部件的需求,证据1的技术方案中不存在涉案专利所要解决的“防止两个可拧紧的壳体部件未授权地旋开”的技术问题,所属领域技术人员在阅读了证据1的内容之后根本无法意识到存在“防止两个可拧紧的壳体部件未授权地旋开”这样的技术问题,也就是说,最接近现有技术与涉案专利所要解决的技术问题不存在技术上的联系。因此,所属领域技术人员没有动机以证据1作为发明创造的起点对其进行改进从而获得涉案专利的技术方案。

综上,笔者结合具体的无效案例来说明在专利申请的授权和确权程序中需要仔细审视最接近现有技术与发明所要解决的技术问题是否存在技术上的关联性。该判断过程需要通过对最接近现有技术的整体内容进行仔细研究,从所属领域技术人员的视角来判断最接近现有技术与发明所解决的技术问题之间是否存在着某种内在联系。由此慎重考虑在最接近现有技术公开的内容的基础上是否有动机对最接近现有技术进行改进来获得所要求的保护的发明专利。以上仅是笔者对创造性判断中最接近现有技术与发明所要解决的技术问题的关联性的一些认识和思考,希望对各位同仁有所助益。如有不当之处,还望不吝指正。

参考文献:

[1]《审查指南2023》 ,知识产权出版社,中华人民共和国知识产权局,2023年;

[2]《2023年度专利复审无效典型案件决定要点汇编合集》,国家知识产权局专利局复审和无效审理部,2024年8月13日;

[3]《以案说法-专利复审、无效典型案例汇编(2018-2021)》 ,知识产权出版社,国家知识产权局专利复审委员会,2022年11月。

(原标题:创造性判断中最接近现有技术与发明所要解决的技术问题的关联性考量)

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:侯艳超 成都超凡明远知识产权代理有限公司

编辑:IPRdaily辛夷 校对:IPRdaily纵横君

注:原文链接:创造性判断中最接近现有技术与发明所要解决的技术问题的关联性考量(点击标题查看原文)

「关于IPRdaily」

IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商,致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人,还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户(国内70余万+海外近30万),2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

(英文官网:iprdaily.com 中文官网:iprdaily.cn)

本文来自IPRdaily中文网(iprdaily.cn)并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn

共发表文章7603篇

共发表文章7603篇文章不错,犒劳下辛苦的作者吧

- 我也说两句

- 还可以输入140个字